History∣历史

1839年,两名苏格兰医生为了促进消化,发明了世界上第一种消化食品。到了1876年,卡塞尔的《新环球烹调手册(1894)》中记载的消化食品就已经在亨特利&帕尔莫斯饼干公司(总部位于伯克郡)广告中占据了重要地位。1851年,The Lancet London也发行了一期关于粗粮消化饼干的广告。

那时候的消化饼干(粗粮)都是用麸皮和胚乳(大家熟知的谷粒)碾磨制成的:首先,谷物最表面10%的麸皮会被去掉,其次谷物里面70%的胚乳被挪作他用,最后只剩20%的谷粒会被用于制作消化饼干(成分: 15%完好的麸皮和85%的精白面粉)。By 1912 it was more widely known that brown meal included the germ, which lent a characteristic sweetness.(到了1912年,制作成分中还加入胚芽,让口味变得更芳香甜美。)

1886年,来自苏格兰的John Montgomerie发明了一项名为“麦芽面包制法”的工艺,他声称这项糖化作用工艺可以“为消化系统孱弱的人带来富有营养的食物”。Montgomerie于1889为它在美国申请了专利并在次年通过。

尽管有谣言称在美国贩卖消化饼干是违法的,但事实上它们正通过进口食品商店和邮寄方式大量涌入。In the US, buying digestive biscuits may require a visit to an international market, or they may be ordered from international retailers that have an Internet presence.(在美国,你往往需要到国际市场上才能买到消化饼干,当然,你也可以通过网上广告找到那些国际零售商进行订购。)

Ingredients∣成分

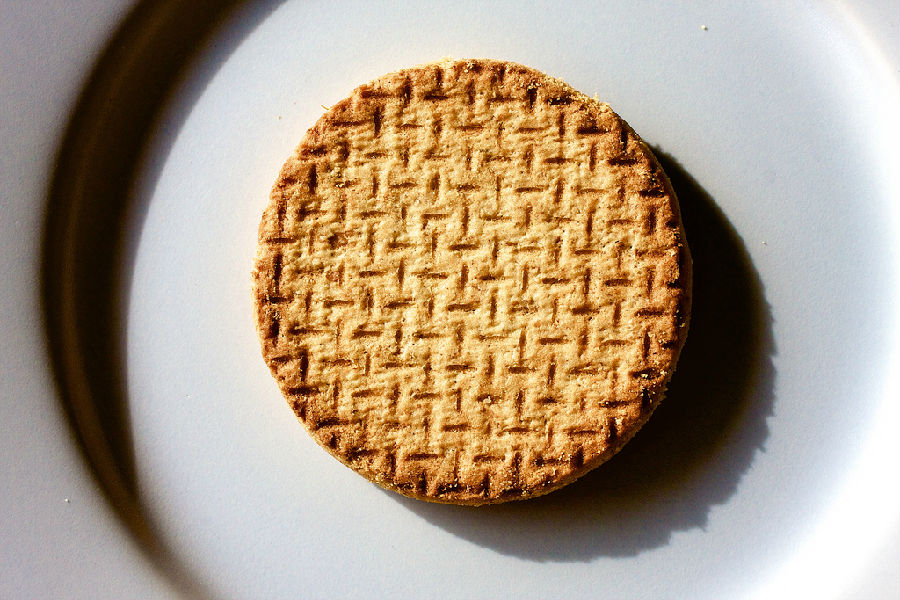

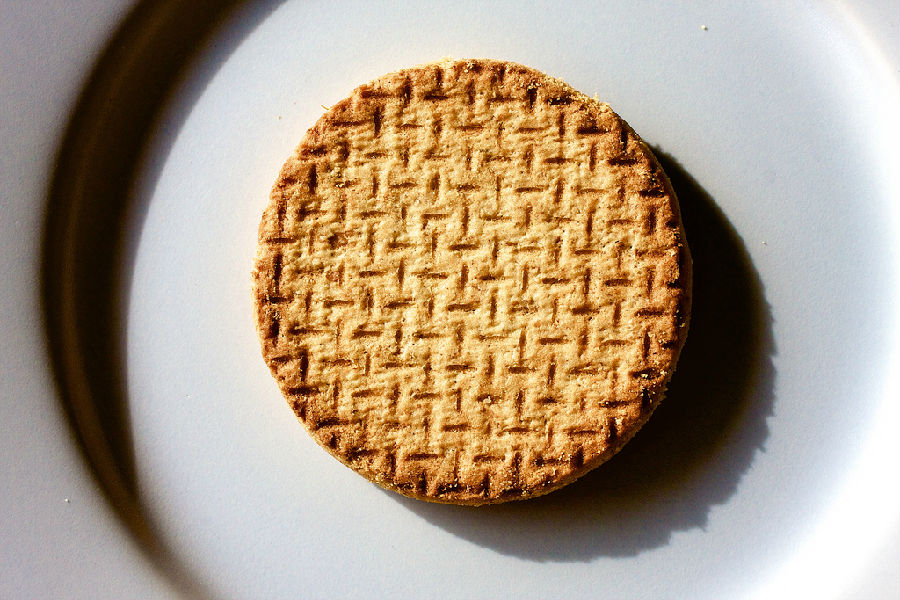

The typical digestive biscuit contains coarse brown wheat flour, sugar, malt extract, vegetable oil, wholemeal, raising agents and salt.(典型的消化饼干由粗制小麦粉、麦精、植物油、全麦面粉、膨松剂和盐制成。)其它种类的消化饼中还会加入乳清粉、燕麦片、人工脱脂奶或甘油酯等乳化剂。

A digestive biscuit averages around 70 calories, although this sometimes varies according to the factors involved in its production.(根据制作成分的不同,一块消化饼干的卡路里含量会保持在70左右。

Nutrition∣营养价值

每块消化饼干平均含有1.1克蛋白质、9.4克碳水化合物、3.2克脂肪、0.5克纤维、2.5克糖和90毫克钠,因此它并不是蛋白质和纤维的有效补充食物。另一方面,每100克消化饼还会产生20克脂肪和将近500卡路里。

尽管它有一个关于有益膳食或“消化”的名字,但其实它并不会给你的身体带来什么额外的营养价值。它没有人体所需的维生素和矿物质,唯一还有点关系的小苏打(碳酸氢钠)如果过量摄入的话还会产生不良化学反应导致弊大于利的恶果。

Consumption∣品尝方法

Digestive biscuits are frequently eaten with tea or coffee,(消化饼干通常和茶或者咖啡一起享用),因为它遇水即化,有了茶水咖啡的滋润,便更易于吞咽。

The digestive biscuit is also used as a cracker with cheeses, and is often included in "cracker selection" packets.(消化饼干还可以用来制作芝士夹心,因此也经常出现在夹心饼干的推荐食材中。)

在英国,最畅销的消化饼当属McVitie,年销量高达8千万包。消化饼干还是制作芝士蛋糕等糕点底座时非常受欢迎的食材哦。

Chocolate digestives∣巧克力消化饼干

巧克力消化饼干通常是在饼干的其中一面淋上牛奶巧克力、黑巧克力或白巧克力。第一款巧克力消化饼干是McVitie在1925年研制的Chocolate Homewheat Digestive。如今常见的巧克力消化饼干有洒满巧克力屑的、糖衣的、薄荷味的、橙味的或黑巧克力味的。美国旅行作家Bill Bryson把它们形容为“英国的杰作”。在英国,McVitie的巧克力消化饼干配英式下午茶,是大家最喜爱的美食之一。

Conclusion∣结语

消化饼干是源自英国风靡世界的半糖饼干(太甜了,有时候大家还以为它是全糖饼干),于1839年由两名致力于促进消化的苏格兰医生发明。之所以说消化饼干“有助消化”,是因为最初研制它的时候加入了含有抗酸性的碳酸氢钠(小苏打)。如今,小苏打依然大量地应用在消化饼干生产中,它们会在烹煮过程中分解成只产生少量酸性的碳酸钠。历史上,一些生产商会在烘焙之前用被提取出来的糖化麦芽“消化”掉面粉中的淀粉。

犹记得大二生日那晚,热得滴油的珠海黄金假期,三个好兄弟陪着,冲到校外的镇子上。“黑背心”烧烤档里把鸡翅生蚝茄子凑足几打,隔壁四川婆姨的卤猪脸口条各切两斤又加麻加辣,街角刚出炉的葱花大饼整张包圆,附近商店的便宜白酒又是一斤。几个轮庄下来,直落得指尖滴油、浑身冒汗……

犹记得大二生日那晚,热得滴油的珠海黄金假期,三个好兄弟陪着,冲到校外的镇子上。“黑背心”烧烤档里把鸡翅生蚝茄子凑足几打,隔壁四川婆姨的卤猪脸口条各切两斤又加麻加辣,街角刚出炉的葱花大饼整张包圆,附近商店的便宜白酒又是一斤。几个轮庄下来,直落得指尖滴油、浑身冒汗……  就这样,酒变的越来越不可或缺。兴许是钱包稍稍鼓了起来,又趁了彼时领导们的东风,再加上几位酒品好的伙伴,渐渐不图一壶穿肠的激爽,便宜的货色也再见不到,除了生意上的硬仗,更多时候开始琢磨口感,感受气味,钻研逼格。

就这样,酒变的越来越不可或缺。兴许是钱包稍稍鼓了起来,又趁了彼时领导们的东风,再加上几位酒品好的伙伴,渐渐不图一壶穿肠的激爽,便宜的货色也再见不到,除了生意上的硬仗,更多时候开始琢磨口感,感受气味,钻研逼格。 而眼下,无酒精的日子里依然了一丝淡泊的期待。因为无论有酒与否,时间在走,一切照常发生。没有了酒桌上的轶事,身边原来处处是新奇的套路。摒除了辛鲜的味觉刺激,家常饭食更容易品出别样的滋味。

而眼下,无酒精的日子里依然了一丝淡泊的期待。因为无论有酒与否,时间在走,一切照常发生。没有了酒桌上的轶事,身边原来处处是新奇的套路。摒除了辛鲜的味觉刺激,家常饭食更容易品出别样的滋味。