“想吃啥?我给你印!”

“给我来一份冰雪奇缘主题的熊猫形状的功夫蒸鱼。”

“外加一份日式和风蘑菇味的炸鱼薯条加醋!”

“没问题,给我3分钟。”

在不久的将来,这可能会成为厨房的日常对话。从机器人厨房到3D打印美食,一些新奇的食品(黑)科技已经在慢慢普及开来,今天就让我们先睹为快吧!

Pantelligent 智能平底锅

“牛扒要五分熟,谢谢。”

“好的。”

“你逗我?!这是全熟吧大哥!”

不知道你有没有类似的经历,但有了这款只能平底锅,以上问题就能迎刃而解了。Pantelligent是一款出自众筹的产品。这个平底锅通过温度感应和蓝牙技术,随时随地将食物各部位的温度通过手机软件推送给厨师,让大厨们灵活把控火候,拿捏好食物的最佳生熟状态。

Personalized pasta shapes 个性化意面形状

意面可不仅仅只有长长的细面条,还有字母形,螺丝形,蝴蝶形等许多意想不到的形状。而有了这款食物打印机,只要你的脑洞够大,意面就能成为你的专属个人定制。

只要餐厅安装了这种运用荷兰新技术的3D食物打印机,厨师便能按照食客的想法做出不同形状的意面,这让刁钻的美食家们能随时享用自己的创意。

3D printed food at home 在家3D打印美食

Foddini是一台3D打印机,主要针对专业的厨房和家庭煮食,只要你预先准备好新鲜食材运它就会用压缩胶囊技术,打印出真实的更富营养价值食物。

嗯,看来我的满汉全席有着落了。

DNA diets 基因餐

有些人食量惊人却依旧怎么也胖不起来(主编:说的就是我),这可能是基因在作怪哦。原始人饮食法现在越来越受欢迎——少吃谷物,少吃盐;主要以蛋白质,不饱和脂肪酸,新鲜蔬菜水果为主,不吃预先处理的食物。

可这样还不能满足我们的爱美之心,基因餐应运而生。基因餐则是通过基因测试,剔除容易造成过敏、发胖的食物,找出一套最适合我们的饮食菜谱。

Sugar reduction technology 减糖技术

你是否常常立下减肥的宏图大志,最终却败在了一份甜点面前?你一边享受甜点的醇美滋味,一边暗骂自己没出息。但自从有了这减糖技术,女生们吃甜点就再也没有负罪感啦。

科学家正在研发一种更健康的代糖,既能保持外表和甜度与糖一样,又能使其热量大大降低。而且在将来,通过乳糖分解酵素技术,提炼出海藻糖等自然甜味素,让巧克力减少其苦味之余,能让用糖的量减少。

Robot chefs 机器人大厨

如果你希望每天起床都能吃到丰盛又健康的早餐,下班回家又有一桌热气腾腾的好菜等着你,你就需要这样一位机器人大厨了。

英国公司Moley Robotics在2015年已经生产出世界上第一个机器人厨房,厨房里的机器大厨不仅能够做媲美五星级酒店的饭菜,还能帮你洗盘子。据说2017年会推出普及版,手残吃货星人可以留意一下哦。

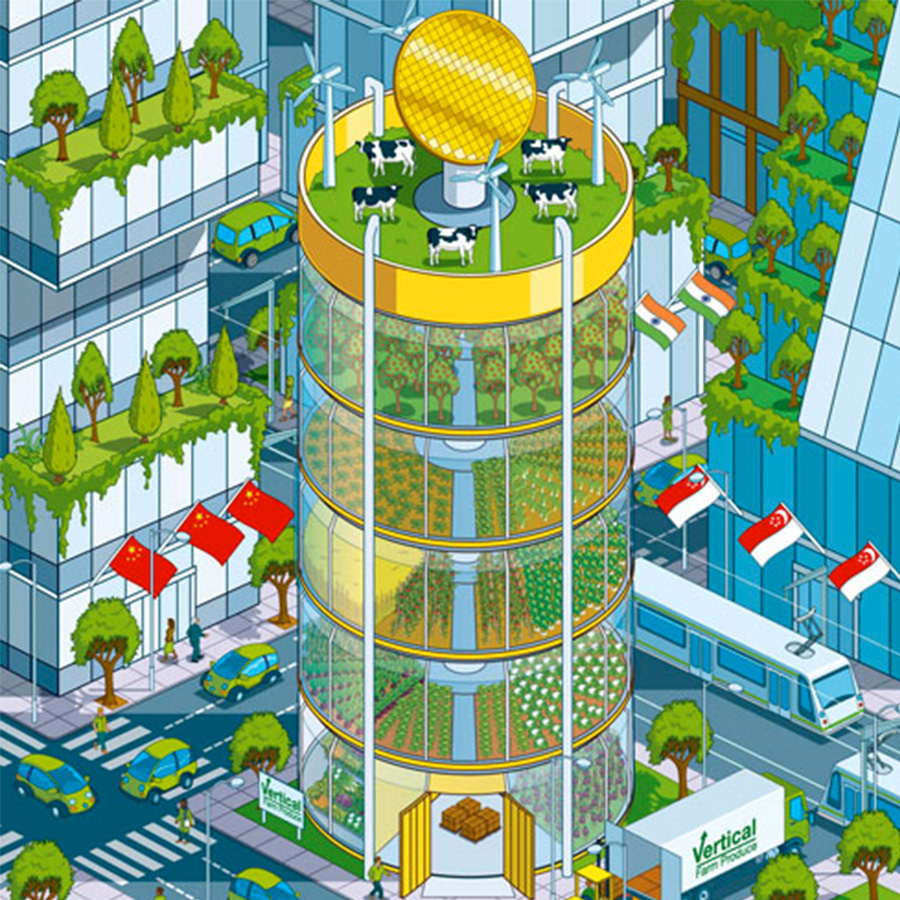

The rise of vertical farms 垂直农场

据说到2050年,因为80%的人口都居住于城市,你很有可能会在摩天大楼里看到一个个种着土豆、胡萝卜、鲜花的温室呢!

你想享用更多新鲜的蔬果,下班之后,只需要进入到办公室楼下的的蔬果温室,刷一下身上的Apple pay,就能够立即从温室里采摘出成熟的蔬果。不过,这一种技术会让传统的农民伯伯感到害怕哦!

Computer-created cookbooks 智能菜谱

有朋友到家做客,而你只能端出一桌微波炉加热的超市熟食?这个智能菜谱让你分分钟化身为米其林大厨!

去年4月,IBM公司联合了Culinary教育在纽约推出了一本智能菜谱,菜谱里所有介绍的菜系均来于一个名为Watson的人工智能系统,里面含盖了世界各个菜系共上千个食谱。做菜的时候,Watson会化身世界上最温柔的老师,从切肉的角度,到调料的细微分量,再到起锅的时机,他都会为你指点迷津。

或许将来,Siri也会成为一个智能厨师,你就可以一边做菜,一边调戏她了哦。

Smart labels 智能标签

帮妈妈买菜做饭的时候,要不就被吐槽买回来的番茄不够多汁,要不就吐槽螃蟹不够多肉饱满,让人好不郁闷。但如果有了这个智能食品标签,大家都能变成买菜小能手了。

挪威公司Thinfil是这智能食品标签技术的领头人,他们给零售商提供廉价,可弯曲,并带有感应功能的标签。这些标签不但可以实时告诉顾客产品的产地,还能细致到食材温度和湿度和口味。

另外一家LTT公司更佳贴心,制造出会说话的食品标签,顾客只要用手机扫一扫,便能听到产品的相应信息。

小时候,外公每半年要去县里领一次养老金,那是我最期待盼望的旅程——县里有美味的豆皮小店。陈旧的长途汽车颠簸得难受,可想到马上就可以吃上一碗新鲜出炉的豆皮,任何不适都烟消云散了。

小时候,外公每半年要去县里领一次养老金,那是我最期待盼望的旅程——县里有美味的豆皮小店。陈旧的长途汽车颠簸得难受,可想到马上就可以吃上一碗新鲜出炉的豆皮,任何不适都烟消云散了。 我最爱坐在小店塑料椅上,伸长了脖子,看师傅做豆皮。老师傅将用绿豆、大米磨成的面浆往大锅浇上一圈,有泼墨一般的写意。手里握着三两个鸡蛋,单手逐一磕破,手腕轻轻抖动,鸡蛋就被利索地打进锅里了。握着锅边,慢慢地转动让豆皮受热均匀。之后,铺上自家蒸制的醇香糯米,撒上卤制的小豆干和葱花。

我最爱坐在小店塑料椅上,伸长了脖子,看师傅做豆皮。老师傅将用绿豆、大米磨成的面浆往大锅浇上一圈,有泼墨一般的写意。手里握着三两个鸡蛋,单手逐一磕破,手腕轻轻抖动,鸡蛋就被利索地打进锅里了。握着锅边,慢慢地转动让豆皮受热均匀。之后,铺上自家蒸制的醇香糯米,撒上卤制的小豆干和葱花。

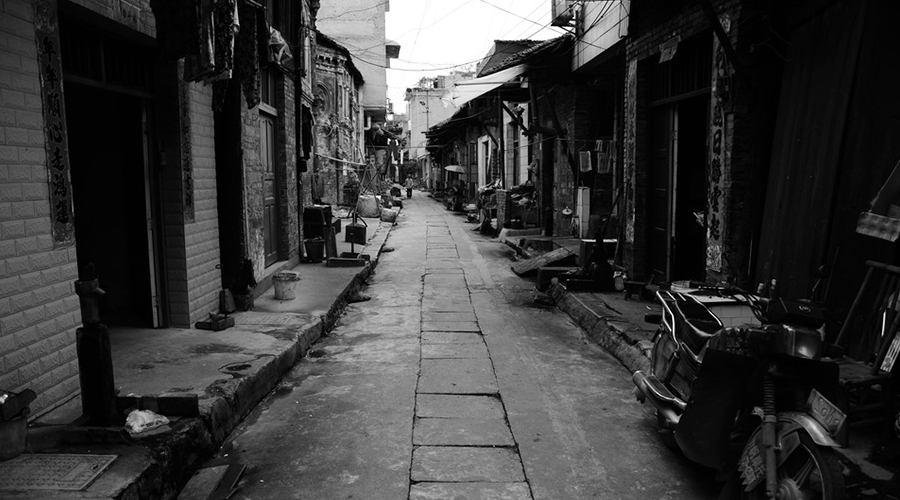

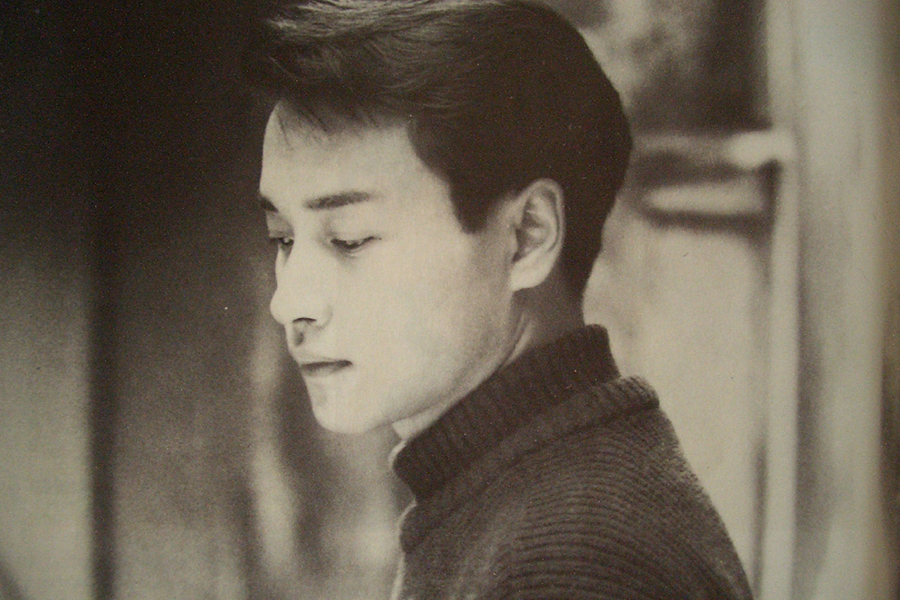

我正走在去上环九记牛腩的路上。转入歌赋街,两层的小楼外和传说一样排着长队。有人说这里曾有无数明星光顾,但我探寻到来,只为了那个从青春年少一直仰慕至今的男人——张国荣。

我正走在去上环九记牛腩的路上。转入歌赋街,两层的小楼外和传说一样排着长队。有人说这里曾有无数明星光顾,但我探寻到来,只为了那个从青春年少一直仰慕至今的男人——张国荣。 高三的那个冬天傍晚,穿过操场,来送饭的妈妈向我招手。看着她热切的目光,想起月考成绩的不如人意,愧疚、难过和自责在心头百味杂陈。

高三的那个冬天傍晚,穿过操场,来送饭的妈妈向我招手。看着她热切的目光,想起月考成绩的不如人意,愧疚、难过和自责在心头百味杂陈。 从未亲眼目睹你的风华绝代,也没在你如日中天的时候热力追捧。

从未亲眼目睹你的风华绝代,也没在你如日中天的时候热力追捧。 而如今,这一碗牛腩伊面,希望还是你曾经喜欢的那种味道!

而如今,这一碗牛腩伊面,希望还是你曾经喜欢的那种味道!

麻辣土豆片自然以麻和辣出名,吃时麻辣鲜香的酱汁围着舌头打了个转儿,像是用针在扎舌尖一般。那肆意的辣味,扎得人鲜血直流,可还忍不住嚷嚷:“使劲扎!使劲扎!”如果说紫薇被容嬷嬷扎针是因为皇后的视她如眼中钉的话,麻辣土豆片的扎针酷刑是你心甘情愿的——姜太公钓鱼,愿者上钩。

麻辣土豆片自然以麻和辣出名,吃时麻辣鲜香的酱汁围着舌头打了个转儿,像是用针在扎舌尖一般。那肆意的辣味,扎得人鲜血直流,可还忍不住嚷嚷:“使劲扎!使劲扎!”如果说紫薇被容嬷嬷扎针是因为皇后的视她如眼中钉的话,麻辣土豆片的扎针酷刑是你心甘情愿的——姜太公钓鱼,愿者上钩。 而冬天的时候,吃麻辣土豆片最过瘾,门外北风嘶嘶,盘中却是热火朝天,所有的快意恩仇都凝在了一盘麻辣土豆片里,成为治愈伤口的最佳良药。

而冬天的时候,吃麻辣土豆片最过瘾,门外北风嘶嘶,盘中却是热火朝天,所有的快意恩仇都凝在了一盘麻辣土豆片里,成为治愈伤口的最佳良药。 吃着吃着,忽然觉得,麻辣土豆片不就像爱情一样吗?

吃着吃着,忽然觉得,麻辣土豆片不就像爱情一样吗? 越是讨厌一个人,便越要纠缠你;明明那么喜欢,却似乎感觉不到你的好;明明答应要娶你,转眼之间却另娶他人;明明那么在乎,而你还是喜欢那个令你伤心的男人。

越是讨厌一个人,便越要纠缠你;明明那么喜欢,却似乎感觉不到你的好;明明答应要娶你,转眼之间却另娶他人;明明那么在乎,而你还是喜欢那个令你伤心的男人。