还有三十多天里约奥运会就要开幕啦!虽然这届奥运会乌龙不断,例如吉祥物被击毙、场馆现在都没起好、寨卡病毒肆虐等等。但是巴西人民的热情和独特的美食依然吸引着不少游客!下面我们就来带大家探秘巴西的美食!

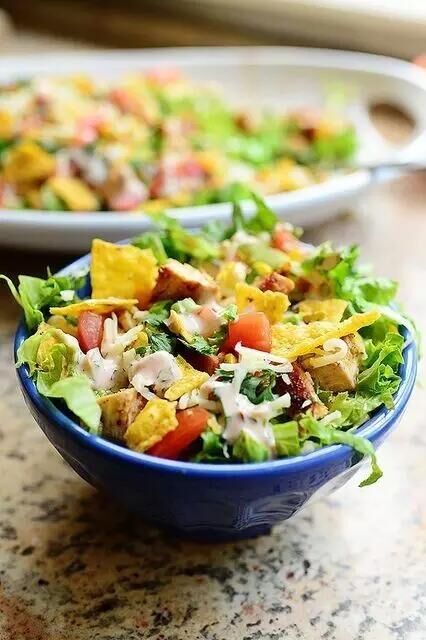

巴西最受欢迎的美食

巴西美食以它的多样化出名,同一种食物在不同地区有不同的做法,就像豆腐脑的咸甜之争一样,让人们不禁想去遍巴西各个地方,尝遍这些食物的所有做法。

大体上来说,最受欢迎的几样食物有松仁、土豆泥、巴西莓、木薯、美国矮李、秋葵、花生、芝士面包、薯粉、葡萄牙辣肠(这种香肠在澳门能吃到哦!)

巴西菜的主食一般来说,由大豆、面粉、稻米组成,伴上鱼类、家禽以及其他肉类一起,组成独特的葡国风味菜式,并提供丰富的蛋白质。

巴西的国菜毫无疑问就是鼎鼎大名的八宝饭了,但传统八宝饭的做法是没有炖肉和黑豆,取而代之的是甘蓝、地瓜粉、鲜橙沙拉和大米。

巴西不同地区的食物

像中国人一样,巴西不同地区的人民都或多或少地会吹捧自己地区的美食有多么特别。因为各种各样的历史原因,移民文化与当地文化的相结合,巴西每个地区的饮食文化都有其独特的一面。

巴西北部

北巴西包括托坎廷斯、朗多尼亚、阿克里、阿马帕州、罗赖马州、帕拉州以及亚马逊州。这里是葡萄牙文化和印第安文化的混合地。

这里的人民以地瓜、各种植物的根部、花生、鱼类和各种热带水果为主食。

当笔者在游历亚马逊州,从里约布兰科市到博卡-杜阿克里市的时候,发现在餐厅里的菜式大多都是米饭、大豆、地瓜粉和红肉,有时候还会有莴苣和西红柿。

总结一下北巴西流行的食物:

●醇浓虾炖-吃辣勇士们的最爱,面包、指天椒、姜、花生、椰浆、棕榈油、洋葱混合再加上虾的乱炖,在东北的巴伊亚州,常与炸眉豆泥丸子一起食用,而在巴西其他地区则常就着白米饭吃。

●木薯汤-木薯液、一种类似雾莲巴西本土蔬菜、虾干、甜椒,倒进用地瓜粉炮制的肉汤,喝下的第一口就让你迷上这种美味的汤。

●曼尼托巴木薯拌饭-北巴西的人民喜欢在过节的时候做这种拌饭,就像我们过节喜欢包饺子一样,先把木薯叶煮成浆(这大概要用一个星期),再把木薯叶浆倒在肉干、腌制或者烟熏过的肉上面,配上白米饭、木薯粉,根据个人口味选择加添加适量木薯根,这样一份美味的木薯拌饭就出炉了。

●上汤炖鸭,用木薯根肉汤熬制的上等鸭肉。

●Caruru, 一种著名的巴西调味品,通常用秋葵、洋葱、虾仁、棕榈油和炒腰果或者花生混合搅拌而成,就上炸眉豆泥丸子吃,那种美味真是妙不可言。

南巴西

南巴西包括圣卡塔琳娜州、巴拉那州和南大河州。意大利和德国的殖民者后代在此地扎根,他们给当地巴西人带来了酿酒和种植蔬菜的知识。很自然的,南巴西的人民就把这些食材灵活地运用在了烹饪美食里面。

南巴西的流行菜式:

●瓦格纳大米饭:直译葡语中的ARROZ CARRETEIRO,其实就是西红柿、辣椒、洋葱和肉的拌饭。

●巴西砂煲肉:慢炖18个小时的美味砂煲肉在巴西南部十分地流行,配上木薯粉和炸香蕉,吃下去就让人觉得这18个小时的等待也是值得的。

值得一提的是,这种炖肉汤的颜值并不怎么高,看起来让人有点不开胃,所以很多游客都直接跳过了与当地人民一同调制肉汤的农家乐部分,直奔主题吃主菜去了。

●千层面以及其他类意大利面的菜肴。

巴西东北部

东北部巴西包括有塞尔希培州、阿拉哥斯州、皮奥依州、马拉尼昂州、塞阿拉州、伯南布哥州、巴伊亚州、帕拉伊巴州和北大河州。这里的流行菜式受到每周印第安土著、非洲人和葡萄牙人文化的影响,也有着非常独特的风格。

●海鲜乱炖-直译葡语“moqueca”。巴西的海鲜乱炖已经有300年的历史了,它的用料有鱼、大蒜、洋葱、橄榄油、胡荽叶、西红柿和辣椒。有趣的是这种海鲜乱炖并不需要加水,它只需要把食材原有的水分慢慢煮出来就足够了。

当然,在巴西不同的地方有不同的做法。有些地方则不用鱼,改用虾和蟹,有的地方则喜欢椰浆的清甜,有的地方会把橄榄油换成棕榈油以求不同的口感。但一般来说,这种乱炖都是配白米饭的。

●炸眉豆泥丸子- 黑豆泥揉成球,下油锅炸一番,配上调味料、沙拉和各种酱汁,有的地方的做法会用虾和其他蔬菜做馅。这是巴西一种很出名的街头小吃,而在西非的尼日利亚,丸子就上玉米和小米粥是当地人民早餐的标配。

●鲜虾浓汤-用鲜虾、虾米、鲜鱼、花生、椰奶、棕榈油、佐料和面包熬成的浓汤,在巴西各地都有得吃,但是在巴西东部,人们更喜欢就着炸眉豆泥丸子来吃。

这个地区的主食基本上是能在当地种植或者容易获取的自然资源,就像芒果、石榴、百香果、木瓜、橙子和菠萝这些热带水果,而其他比较大众的食材就有秋葵、黑豆、大米、椰子、海鲜以及贝类。

巴西东南部

东南部巴西包括,圣保罗、米纳斯吉拉斯州、圣灵州以及里约热内卢。这几个州是少数几个提供这些特别的菜式的州。

米纳斯吉拉斯州

●秋葵炒鸡

●由最基础食材:玉米、鸡肉、猪肉、组合而成的玉米炒肉

●巴西芝士!

●黑豆与炒豆

●烤薯粉

●炸香蕉

里约热内卢

●黑豆

圣保罗

作为巴西最大的城市,圣保罗被誉为“巴西最为西化的城市”。当你走在圣保罗的街道的时候,如果不是巴西人民特有的热情活力,你甚至会以为你是在美国呢。从这里的菜式可以看出,圣保罗的人口构成是十分多样化的,比如:

●巴西蚕豆

●大豆拌饭

●甘蓝豆浆饭-炒甘蓝、豆浆、薯粉和猪肉末混合而成的酱再浇在米饭上

●披萨

●意大利面

●寿司

圣灵州

●风味煮鱼配时蔬和乌鲁昆油(名字真拗口..)

根据椰汁海鲜的做法改进而得,把橄榄油换成棕榈油,(不是很明白耶,因为棕榈油对身体还是有一定危害的)并且不加椰浆。在炖肉中加入洋葱、胡荽叶、韭菜和西红柿,并且用一种叫做乌鲁昆油的东西来调色,最后放入砂锅中慢炖。

炖肉里的材料可根据个人喜好换成龙虾、虾、蟹。在某些做法里还会加入新鲜的香蕉。

巴西流行甜品

巴西人嗜甜如命,下面就来介绍一下巴西流行的甜品把!

●Bolos-带馅儿的蛋糕,随着季节的变化和地区的不同,馅儿的味道也是五花八门的

●Pe de moleque:用黑糖酱和花生制成的可口甜品

●Quindim-一种用黄油、蛋黄、椰子和汤制成的小蛋糕,爽滑可口。

●Benjinho-迷你小巧的糖类甜品

●Brigadeiro- 类似松露一般的巧克力甜品

●Cuscus branco- 椰浆,木薯粉和糖制成的甜品

巴西国菜八宝饭菜谱

这是我们在http://www.foodbycountry.com/Algeria-to-France/Brazil.html找到的八宝饭菜谱

原料

1.3条生培根

2.两个中等偏小的洋葱大蒜三瓣或者一茶匙的大蒜粉

3.一磅烟肉肠

4.一磅无骨牛肉

5.炖烂的番茄-14盎司

6.一杯热水

7.黄芥末酱一汤匙

8.罐装黑豆和黑豆汁4杯9.盐和辣椒调味

制作炖肉的过程

1. 培根切块,中高火加热后入锅,最好在锅底抹点油,以防培根粘锅

2. 收至中火。

3. 洋葱和大蒜去皮切块,入锅一起煮,煮3分钟直到洋葱软化。

4. 牛肉和烟肉肠切成能入口的小块,入锅

5. 煮至牛肉两边都成褐色为佳。

6. 加入炖好的番茄和番茄汁、水和芥末。盐和辣椒就按自己的喜好来加。

7. 到底火,盖上锅盖

8. 炖他个45分钟,期间得经常转动以让食材入味

9. 如果觉得太粘稠的话可以稍加点水,但一次过不要加超过四分之一杯的水。

10. 煮了四十五分钟之后,加入黑豆和黑豆汁,搅拌

11. 拿开锅盖再煮10分钟,起碟。

吃货学英文

region 地区

diverse 多样化的

pigment 给…着色

influence 影响

mixture 混合物