直到真正离开了那个城市,我才知道在这个世界上,会有一个地方,虽然不是故乡,却会让你有着丝毫不逊色于故乡的挂念。

通辽,即使只是念出这两个字,眼睛就会发酸,或许就在连我自己也不知道的时候,她已经完全渗入了我的每一寸肌肤每一个呼吸。她只是内蒙古东北部的一个小城市,原来是哲里木盟,成立地级市也不过十几年的光景。2008年因为和同学的一个约定报考到了这个从没听过的城市,来到了这个“一年刮两次风,一次刮半年”的城市,在那之前,我从未远离过家乡,当北上的列车驶过大片的向日葵花田,驶过大片的田野的时候,我完全预料不到我会和她产生怎样的羁绊,而我又会因为她变成怎样的自己。

第一眼看到通辽,我并不爱她,低矮破旧的小楼,不算宽阔的街道,和家乡并无太大区别的街道,和我想象的“风吹草低见牛羊”完全不一样,带着那个年纪的少年特有的倔强,我催促着爸妈踏上回家的列车,固执着不流露任何害怕的情绪,但现在想来,那种固执分明就透着满满的迷茫和恐惧,哎呦,那时候傻傻的自己啊。

虽然本身也是北方人,却还是经历了很长时间的水土不服,吃什么都会吐,而东北人的重口也让我花了不短的时间来适应。食堂里的酱茄子总是咸得要泡水吃,苜蓿柿子(番茄炒蛋)的叫法也花了好久才记住,但有一道菜我却从大一一直爱到离开。其实也说不上是一道菜,因为它纯粹就是一份东北乱炖,应该是早先剩下的菜或者做其他菜的边角料一锅炖出来的,从外观上完全看不出里面是什么材料,却每每能在里面吃到惊喜,“啊,是茄子,还有粉条,哎呀还有好大的一块肉”。

那时候的自己总是那么的容易满足,偶尔吃到的一块儿肉都能开心好久。那个时候并不会计较这道菜汤汤水水混在一起,不会计较菜色含糊得让人分不清材料,不会计较不锈钢或者塑料的餐盘不好看,不会计较一顿饭只能有这一个菜,硕大的食堂,拥挤着排队吃饭的学生,温暖的灯光,欢快的交谈声,氤氲的热气,各种食物的混合香气,座位上用来占座的课本或者水杯,所有的这一切混在一起就让人觉得食欲大开,说也奇怪,那时候饭菜都并不特别,我们却总是饿得出奇。

天南海北的同龄人聚在一起,很快地就熟络起来,各个地域的不同口味竟然就这么神奇地融合在一起。宿舍里六个人来自六个不同的城市,内蒙古包头、湖北黄冈、黑龙江齐齐哈尔、内蒙古巴彦淖尔、陕西咸阳、河南濮阳,虽然地域差异很大,出去吃饭却丝毫没有出现过点菜困难的情况。酸菜粉、锅包肉、豆角盖被、苜蓿肉,还有必不可少的东北一锅出。六个小女生,却每每把桌子上的八九个盆一样的菜盘清空,之后留下一堆空酒瓶打着饱嗝儿回学校,偶尔在路上耍耍酒疯。

那时候我们格外喜欢玩真心话大冒险,一个人在纸上随意写下1到100之间的某个数,然后游戏顺时针进行,第二个人猜一个数,然后一点点缩小区间,知道某个人不小心说中纸上的数字。中招的那个人就要接受惩罚,真心话我们没多大兴趣,一起吃饭上课睡觉洗澡,互相没有任何秘密可言,罚酒什么的更是不屑,即使酒量最不行的那个来个几瓶啤酒也毫无压力,我们最中意的是大冒险。“去对面包间那桌敬杯酒”,“去楼下大厅大声自我介绍”,“去那对儿情侣那儿对那个男的说‘好久不见’”……那时候我们总能想出各种各样的损招,经常把莫名中招的陌生人弄得一愣一愣的,然后六个人傻乎乎地笑作一团。

欢乐的时光总是很短暂,四年转瞬即逝,毕业那天宿舍人都来火车站送我,我们还傻乎乎的拍了一张车票和一堆站台票的合影。来自不同地方的六个人,在通辽这个小窝里,像那锅东北乱炖一样,相互融合在一起。作为宿舍里最小的那个,大家一直都很疼我,要离开的时候我难受得不能自已,说好不掉眼泪,却在进车厢的刹那就完全崩溃,大姐一直不说话,眼眶却都是红红的,懂事的老婆(老四)隔着窗子拉着我的手说一定会再聚,那个场景直到今天我都记得清清楚楚。

这个月二十九号,宿舍的老五要结婚,我们相约在西安聚会,继二姐和我之后,瑶瑶是宿舍里第三个结婚的,下个月初老婆也要结婚了,曾经的傻丫头现在一个个都要变成小女人了。除了二姐还是和灿哥在一起,我们三个身边的人都不再是年少时固执地以为要嫁的那个人,那时候的“轰轰烈烈”、那时候的海誓山盟,现在已不再提起,大家心照不宣的不再提以往,只是笑着祝福穿上嫁衣的那个。不是妥协,不是屈服于现实,我们只是长大了,我们经历了年少轻狂,经历了懵懂与迷茫,然后和某个人一起走人生接下来的路程。

虽然已经是十一月中旬,深圳却还是一片绿意,内蒙古早就下雪了吧,西拉木伦公园晚上还会有练大毛笔字的人吗,东区门口的胖阿姨的串串摊儿还是那么多人吗,西门的冰糖葫芦又开卖了吧。昨天晚上躺在被窝里,忽然想到了通辽的雪,然后就嗅到了通辽的味道,对,通辽的冬天是有味道的,是砂锅麻辣烫的味道,是韭菜盒子的味道,是粘苞米的味道,是酸菜猪肉饺子的味道,是东北乱炖的味道。想着想着,眼泪就止不住啪啪往下掉,天冷了总是容易感伤啊,即使我跨越了大半个中国来到这个南方城市,即使在广州读研的时候认识了很多新同学新朋友,可我还是好怀念通辽的味道,好怀念你们啊。

早上早早地醒来,早已经想好了今天便当的内容。从冰箱里取出之前腌好的排骨,超市买到的密封装的东北酸菜,还有从辽宁网购的宽粉条(提前一晚睡前温水泡上),热锅倒油,几瓣蒜拍碎,干辣椒掰段儿,姜切片,和八角一起放油锅里爆香,之后把排骨倒进锅里煸炒至出现淡淡的焦黄色,然后把洗净的酸菜丝倒进锅里一起煸炒,酸味儿出来的一刹那,眼泪哗地就落下来了,没被干辣椒呛到,却轻易被这股熟悉的味道勾出了眼泪。

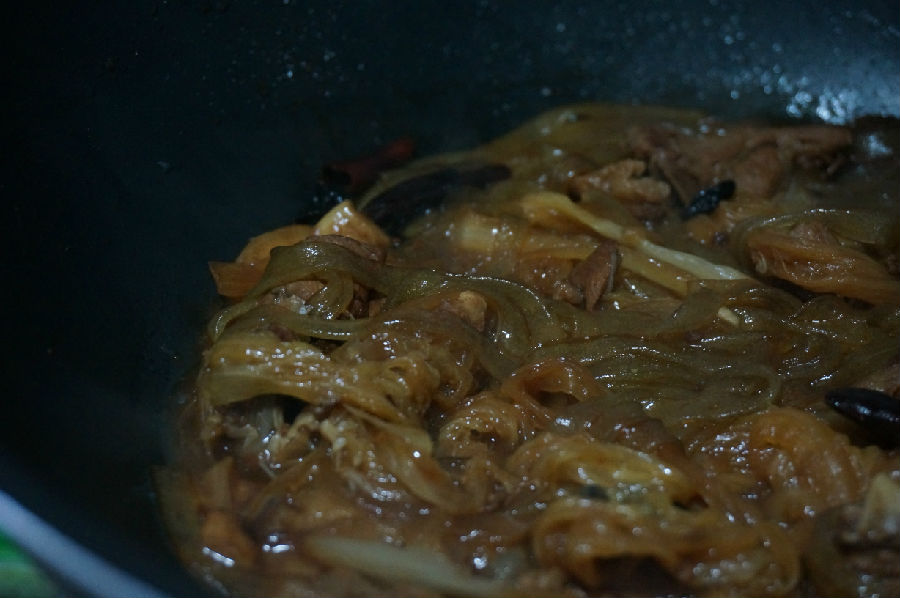

香味儿出来以后,加热水至与排骨持平,大火烧开后转中小火,盖上锅盖慢炖二三十分钟,可以加入一点黄豆酱或者东北大酱,黄豆发酵的香甜味儿总是东北味儿十足。不要着急,让它慢慢咕嘟咕嘟就好。时间差不多了,加少许盐和糖调味,再把泡好的粉条一起放进去炖,泡好的粉条很容易煮,三五分钟就好了。不需要太多的调料,不需要精致的摆盘,就这么热乎乎的一锅就足以在降温的天气暖心又暖胃了。

胖子已经起床了,卫生间传来窸窸窣窣的洗漱声,我把新学来的上海本帮葱油拌面摆上,然后回厨房动手往便当盒里装刚炖好的酸菜排骨。炖好的酸菜排骨是东北乱炖特有的酱色,虽然同样是东北的酸菜,却总觉得和通辽超市里用大塑料桶售卖的整棵酸菜不一样,脑袋里思绪还在纷飞,客厅里胖子已经在惊呼葱油拌面的美味,“好香好香好香!”听胖子高了好几度的音调就知道这道葱油拌面很合他的口味,他总是很容易接受和融入一个城市,无论是读书时的大同和绵阳,还是现在的深圳,天南地北的美食也都能吃得津津有味,我却被那个安静的东北小城牵住了心牵住了胃,我在酸菜排骨味儿十足的厨房忍不住感伤。

好久没有写美食写到把眼睛哭肿了,果然天气冷的时候容易感伤啊,既然这样,下个月回趟通辽吧,还去文华吃酸菜粉儿。

图&文 丫米的小确幸