作为一个生在山西、长在山西的地道山西人,吃过的面食各式各样,如数家珍。对于喜爱蔬菜的我,更喜欢各式蔬菜兼具的打卤面。奶奶家的菜卤总是会准备很丰富的材料,土豆、黄豆芽、豆腐、茄子、木耳、蘑菇、肉等应有尽有,少不了的还有西红柿君,看似混杂普通,但却美味无比,自己有时也会做西红柿鸡蛋和炸酱等简单又美味的菜卤。

而在自己的记忆里,吃到烩面类似食物的次数极少。虽生在烩面之乡,但对他的印象仅仅停留在汤汁很多,有些许肉块和翠绿的香菜。说起好感更谈不上,可是“妈妈牌”纯手工烩面却彻底征服了我的嘴巴和味蕾,冲进到我的美食排行榜中。

精选的牛肉经过高压锅的“洗礼”和调味料的“装扮”,红白相间的肉变为了棕褐色,肉香扑鼻,肉质也更加紧致,QQ弹弹的。稍作加工的海带丝和香菇片在锅中经肉汤一烧就大功告成。紧接着在案板上开始揉面、擀面、切面、拉面、入锅等动作一气呵成、有条不紊。当一碗白嫩的面条出锅时,伴着氤氲的热气,顾不得烫立刻浇两大勺菜卤在上面,加入醇香浓郁的老陈醋和各式菜码,吃打卤面时可以随心所欲地放入黄瓜丝、香菜、韭花酱、芝麻酱、青辣椒等,而牛肉烩面只需简单撒一些香菜,筷子一拌就一刻不停地往嘴里送。牛肉的劲道嫩滑,无需咀嚼很久就可以吞下肚,瘦肉不干硬,肥一点的也不会觉得软糯,一切都恰到好处,口中久久回味。香菇柔滑,带有肉汤的香味又不失特有的菌香,海带丝的爽脆无比不时地提高一下自己的存在感,也是我最喜欢的,香菜的翠绿点睛,颜色尤为好看。虽说一切相互交融,但各自仍有各自的味道,色香味俱全,让人直呼快哉妙哉。

面食需趁热吃,面条一冷就会黏腻在一起,失去了筋道和爽滑,易碎易断就错过了最好的时机,美味性也就随之降低了。每次全家吃面时,长辈们总让我们先吃,所以就一边听着厨房里热火朝天的忙碌声,一边听着大家每人一碗呼噜呼噜的吃面声。尤其是在寒冷的冬日,一碗面下肚才最舒服,心中和全身的暖意随之而起,满满的幸福感沁入心底,寒意和疲惫感也早已烟消云散。

虽说现在各地都不乏山西刀削面的小面馆,但总也不敌妈妈做出来的味道。身在异乡的我总心心念念着那种刻骨铭心的味道和脑海中挥之不去的场景,思乡的情愫也会慢慢蒙上心头。每次回家,妈妈为午饭忙碌着,我就站在锅边陪她说说话,东拉西扯地聊着学校的事和家里人的近况。慢慢长大,回家的机会会越来越少,见面的时间也就屈指可数,曾经美丽的她也渐渐地逝去了往日的风华,多陪她聊聊天,尽自己所能给予她多一些,再多一些的关怀吧。

文 爱生活的大个子

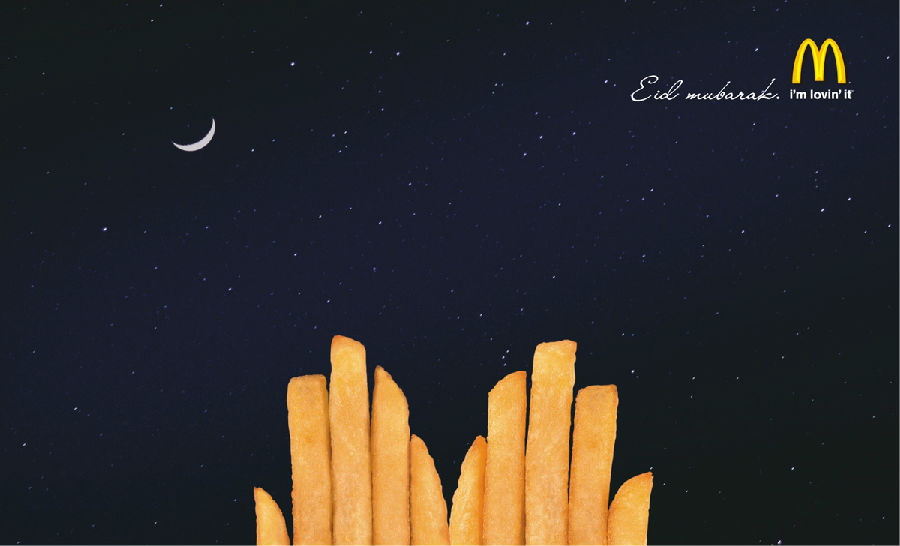

图 Jiang Jiang 循CC协议使用