近期经常往返于杭甬两地,正值三月春光好时节,于是偷闲游湖赏景。有句老话叫“到杭州不吃奎元馆的面,等于没游过杭州”,我虽然在杭州上的大学,工作后又多次来过杭州,可一直没吃过奎元馆的面,于是午饭时行至老字号“奎元馆”,品尝“江南面王”的手艺。

奎元馆是安徽人士创立于清同治年间,相传当时一个穷秀才赶考途径此地,要了碗清汤面,老板看其可怜,特意加了三个囫囵蛋给其补充营养。不久秀才高中,回店报恩,题店名“魁元馆”,从此面馆生意兴隆。后一任老板嫌“魁”字带鬼不吉利,便改名“奎元馆”。在民国年间,奎元馆易手宁波人李山林经营,把徽式面食改为宁式大面,后虽然几易其主,但主营面食的业务一直未变,延续至今。

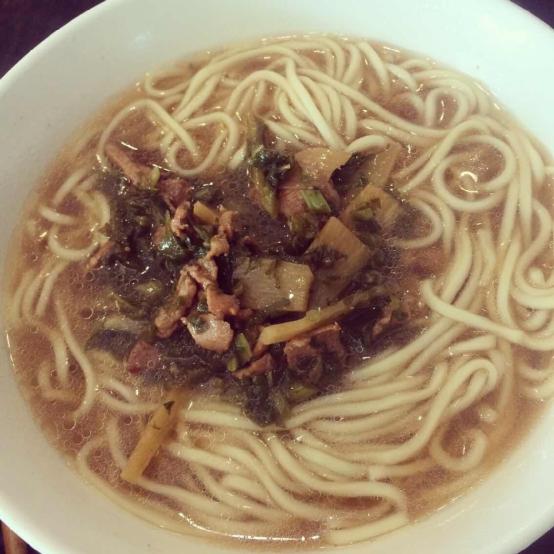

如今的奎元馆依然处于繁华的解放路上,保留古朴的中式装修,店内客人络绎不绝,许多老人习惯来这老店吃上一碗面,爆鳝面应该颇受欢迎。我点上了一碗杭州名菜,也是奎元馆的看家面“片儿川”。

片儿川的浇头选用倒笃菜、笋片、瘦肉丝组成,鲜美可口,据传苏东坡在杭州做官时说过:“无竹使人俗,无肉使人瘦”,于是便选用这几样配料。而将这三样材料切成片,然后在沸水中氽一下,据说这便是“片儿川”名字的由来。

这片儿川的鲜美全仗倒笃菜、笋片。倒笃菜是杭州建德地区传统的腌制农家菜,笋片则选用当季冬笋效果最佳。可如今奎元馆的片儿川则味道平淡不少,汤头颇寡淡,且面条也不够劲道。但店内一位位老人操着地道杭州话,掏出储值卡按部就班的点面吃面,这样的场景还是偷着浓浓的老底子味道。

当晚在旅馆和老板把酒闲聊,老板也是吃货一枚,说起这些年吃片儿川的这阵“杭儿风”,老字号奎元馆让人失望,她推荐阿强面馆的片儿川和大排面,而我知道《舌尖上的中国》里有拍摄的菊英面馆也是门庭若市,大排长龙。于是约定,下次再来住店,要带我去阿强面店一尝滋味。

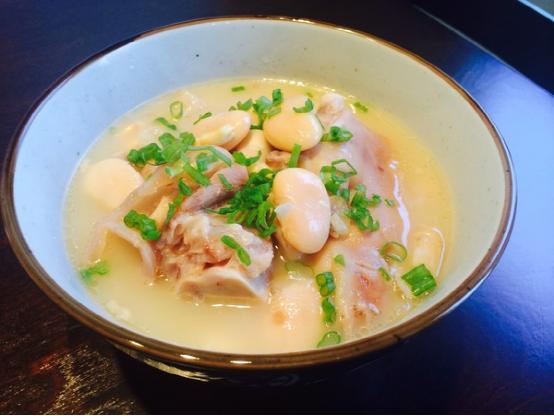

后来在微博上与京城著名老饕祁纪翰先生交流,他向我推荐奎元馆的黄鱼面。40年代时,当时老板陈桂芳为招揽生意,推出一年四季的时令配料佐面。仲夏黄鱼上市,便推出黄鱼面。黄鱼肉质鲜美,入汤做面,美不胜言。

我则认为,黄鱼本产于东海,宁波以黄鱼入面更为擅长。宁波本有名菜雪菜大黄鱼汤,而相应而生的雪菜黄鱼面也名声在外,所以吃黄鱼面还是以宁波为佳。其实奎元馆后由宁波人主持,面食也改为宁式口味,这道黄鱼面相信也是源自宁波。

凡是美味自然不胫而走,源远流长,黄鱼面在杭州,在上海都受到欢迎,成为名点。上海的黄鱼面远近闻名,遍地开花。一道美食,多种做法,四处开花,这也是中华饮食历史传承所在。

而老字号作为中华饮食文化的见证者,也是创造者,在新的时代如何延续一方美食的精髓?祁纪翰先生在微博最后回复说:“老字号越往南越有保证”。梁实秋先生的《雅舍谈吃》里所描述的那些老字号,如东兴楼、便宜坊等,如今可还能吃到书中所描写的那些细致菜肴,地道口味,体会到一代代沿袭的风味、风俗和风情?

图&文/耳语