下午三点,肚子咕咕直叫,城市上空的对流空气不知道又是哪一句话聊得不对路数,轰隆一声就吵起架来。

冰箱里还有什么可吃的吗?我仔细回想着。有半根红肠吗?有两个橘子吗?有一盒酸奶吗?不能确定,多半像我的肚子一样空空如也吧。

冰箱搜刮一圈无获,倒是厨房的瓷碗里放着两枚咸鸭蛋。我闭着眼睛都能摸出咸鸭蛋空心的那头,随手往灶台磕出个小口,剥掉一头的蛋壳,用筷子挖着吃。蛋白咸咸嫩嫩入了口,蛋黄沙沙的滋味还在,这才感觉到,呀,又是一年端午了。

我高考那天也是端午节,早上吃没吃粽子出门记不清晰,倒是记得考完去饭店吃大餐,全家人庆祝过节和我的大解放。那时候高三压抑太久,饭不愿多吃一心想跑去和小伙伴通宵庆祝。出饭店爷爷给我一把伞和一个饭店送的咸鸭蛋,说,伞要拿好,天气预报说晚上会下雨,你呀饭不吃饭,过节的鸭蛋要好好吃一个。我趁着同学还没碰头,几口啃了咸鸭蛋的蛋黄,蛋白咸得发苦反正爷爷也不知道我浪费,随手扔了。

更小的时候咸鸭蛋都是爷爷自己做。泡菜缸洗干净吹几天,菜市场买来个大饱满的青壳鸭蛋。到了要做的那天,他换上凉快的棉白背心,宽口酒杯预先倒半杯好酒,旁边放小碗食盐,洗干净手拿起一个鸭蛋先在白酒里浸湿,再放在盐里打个滚,放进缸里封好静候一些日子就可以吃。我那时候还是小朋友,起初都图个新奇,可是鸭蛋打几个滚的重复劳动很快就比不上动画片的吸引力,爷爷想了个办法,叫我帮他记鸭蛋的个数,于是我就蹲在旁边“一个,两个,三个……”傻乎乎的数着,还以为自己帮了多大的忙。

后来才知道,鸭蛋到底有多少个,爷爷买的时候不早就知道了么,他要我帮忙数数,不过是要我别和要看股市行情的奶奶抢遥控器。

细想起来,咸鸭蛋的吃法还挺多。家里若是无客,那就等电饭煲里的饭煮到七八成,扔几个到米饭上一同加热,等饭菜上桌,一人拿一个敲破一头立在自己跟前的桌上,随时可以剥开吃。家里如果有客,那就加热后对半切成四开,一瓣一瓣放好摆个盘,这时候咸鸭蛋好坏就一目了然了,有的蛋黄红彤彤油都要溢出来,有的就一副土黄色好惨淡。

不过无论有客无客,我那时候都是不吃蛋白的,只是又怕奶奶发现我挑食不准我晚上去院子里玩,所以每次都把蛋黄挖了,再把蛋白连着壳都塞给爷爷,然后又做贼似的小声催促,爷爷快点快点快点,奶奶就要过来了!

诶,又是一年端午了。

“奶奶,这个咸鸭蛋好吃我还要一个”

“哎呀,没有了,我一个人平时吃不完,你喜欢吃下次我再多买。”

爷爷已不在,端午的鸭蛋奶奶总是限量只买几颗。而我也学会自己吃下咸咸的蛋白。s

文 福二

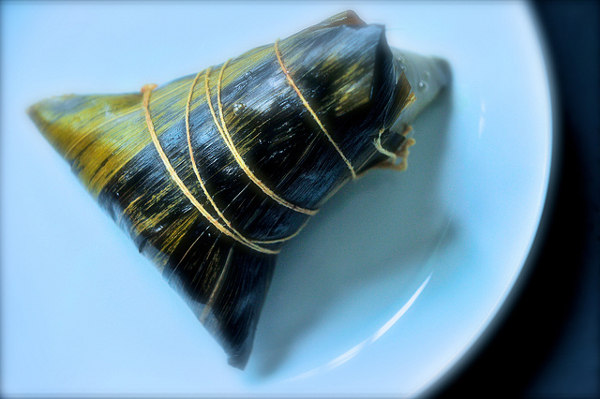

图 Alpha 循CC协议使用