我是一个爱吃的潮汕妹纸。

因为爱吃,又生于潮汕,信手下厨炒几样家常菜是难不倒的,偶尔应节玩一下潮汕的粿品也像模像样的。

做粿,这原本是潮汕雅姿娘(女孩子)的必备女红之一,放在以往,绝对谈不上是一件稀罕的事,可搁在我的90后圈子里,会做粿,成了一件难得的技能。

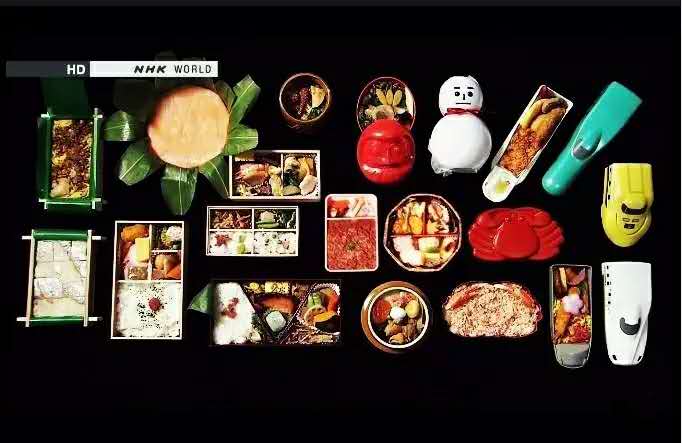

岁末“辞旧迎新”,唯“红桃粿”出道,才答谢得了佛祖的庇佑。日常拜神祭祖,也少不了红桃粿的身影。

将尖米混同一定比例的糯米泡开,泡米过程有各种禁忌:粿品是用来敬谢神明的,所以水要干净,泡米的容器要专用,不能装过其它东西,泡米的时间更要精确,要足足泡上十二小时,少一个时辰都不行。

糯米泡足饱满后,沥水控干。再拿到村口的碾粉房,碾成粉。

接着便是制作馅料,一般分为甜、咸两种。甜的一般是糯米、白砂糖、纯橙汁混合蒸来的,咸的则用是取花生米、香菇、小芹菜粒、玉米、这些素香饭来做馅。准备完这些,就可以开始将糯米粉点色和成粉团,上锅蒸熟,再倒出来搓和。

可别小看搓粉的过程,红桃粿的面皮筋不筋道可就看搓粉的功夫了。会和粉胚子的潮汕麻麻,总是有一双不怕烫的巧手,恰到好处的力度总能将手中的粉团招呼得温顺服帖,把粉团子搓得圆润。

有时街坊邻居也会前来帮忙做“粿”。支张大圆桌,摆上事先料理好的馅料和点上颜色的粉团子,这个做“粿”的架势就算摊开了。

各位潮汕麻麻拿出了各路看家本领,信手捏来一小团粉团,手心一旋,粉团即刻生动地响应号召,叫你圆,我就不敢扁。

掌心将粉团一压,再溜一圈,一个碗状的胚子现于手中。右手舀来两大勺馅料,一揪,圆滚滚的胚子变成了桃形。再往模具里面一置,大拇指灵动地覆平粉团。轻轻往桌子上一磕,一个红桃粿就从模具分离诞生出来了。

红曲点色晕出的面胚,红而不艳,祈福求顺的喜愿雕在模具上,印在了红桃粿上。

以前的潮汕地区,做得一手好粿的雅姿娘格外受欢迎。温不温柔,聪不聪慧就看你做的“粿”了。

所以,在从前,每一回做“红桃粿”,可是一场不动声色的女子贤淑竞技赛。你不仅要有灵动快捷的双手,还要保持时刻跟上潮汕妇女八卦汇的话题。手要动,聊天不能停。

这时候老一辈的阿嬷拿出压箱底的传奇故事,这个故事往往带有抛砖引玉的功效,一出场就炸开了持家省钱秘笈,感情纠纷调解,人生经验总结等等的话匣子,将这场喜乐汇炸到高潮,眉飞色舞却不忘手里的红桃粿。

这样的“做粿喜乐汇”还从来不缺话题,鸡毛蒜皮的琐碎都自带放大镜在话题中央高调释放。

与会人员一个个从雅姿娘变成白发老态的阿嬷,“喜乐汇”的主题却一如既往的延续,这项活动也生生不息地在潮汕农村地区轮回着。

从拿粉团玩耍的小屁孩,变成如今端坐席间提供创新技术支持的大姑娘,我才慢慢明白所谓“虔诚过日子”的含义。

在老一辈的潮汕阿嬷眼里,所有的祝福与愿望,都虔诚认真地应节上达佛祖。至于实现与否,只相信心诚则灵。

这样的行举,在我看到我的阿嬷每一回劳心费力地做粿,答谢佛祖那一连串祈福说辞熟稔而出时,我就不忍心用“愚昧”这个词来形容了。

我想,这就是你们所说的成熟吧,收敛起倔强固执不变的世界观,尝得出红桃粿背后的虔诚,也读得懂阿嬷的那句“出门在外,人要善良”的反复告诫。

人,总是要吃过很多东西,也才慢慢分得清舌尖上的味道。等到真正分清楚自己的内心,就会日益依恋往日里那些拼命想要丢弃的东西。

我常想起这样的画面,檀香烟熏缭绕之间,阿嬷眼神诚恳,嘴里叨叨有辞,一字一句都是祈求安康如意的心愿。而我在一旁,窃喜地偷听到这个腼腆且吝啬言爱的人,吐露出这般虔诚而高浓度的爱。

现在的我每次回家,只要赶上阿嬷做应节祭祀的“红桃粿”,我都要吃上三四个才饱足。饱食知味,当舌尖被粿的柔软包围住,阿嬷那串长长的祈祷仿佛就环绕在耳侧了。

文/红豆