尝遍了大街上各式早餐,

却找不到小时候路边摊的味道;

见识过了山珍百味,

脑海还是有家乡小吃的身影;

一旦有人提起地域美食,

会一行行找到家乡上榜的食物,巴不得转给每个人看。

我们都曾在某一刻,无比的怀念某些小吃,恨不得马上尝上一口。但不经意间发现,那些身影越来越难找了。

此时才知道,太晚了,有些味道可能再也吃不到了。

你想不到的:一些曾随处可见的小吃,正快速消亡,数量庞大难以统计。

名称:葱油粑粑

主要分布:湖南长沙

巴掌大小的粑粑金黄油酥,用手撕开时呲呲作响,酥脆蓬松,伴着葱香,再配个豆腐脑,元气瞬间唤醒。这便是曾风靡长沙的寻常早点,葱油粑粑。

但现炸现吃、不能久放的要求与都市节奏格格不入,这道堪称贯穿8090后童年的小吃日益难寻。

名称:捏糖人

主要分布:全国

从明朝刘伯温开始,这糖人在粗糙的指缝间翻飞已有几百年了。童年时,戏台前街巷里,小糖人让朴素的岁月色彩鲜艳。

转眼戏台只剩佝偻的老人,街巷里吆喝声减少,霓虹四起,已难寻这些鲜活的身影。童年的小糖人啊,已沦落成旅游区的标配了么?

名称:顶顶糕

主要分布:湖北

多年前的湖北街头,曾流传一首逗趣的童谣:“顶顶糕,顶顶糕,吃了长不高…”

将码在竹筒里的米粉、糖粉、桂花等蒸熟后,用特别的手艺顶出的面团,便得名“顶顶糕”。

如今,对手艺与蒸煮时间的要求,让传统顶顶糕已同那首歌谣一起,慢慢淡出这个速食时代…

名称:糖豆角

主要分布:山西

有人吐槽《百鸟朝凤》:电影好看,但唢呐实在不好听。糖豆角就如小吃界的“唢呐”,有历史、有盛名、有艺术般的制作过程,但在新式糕点的冲击下,却无力抗衡。

酥脆的小外壳,完美包裹着晶莹蜂蜜汁的糖豆角,已走过2000年的岁月,但仍逃不过濒临失传的命运。

名称:冰淇淋打蛋

主要分布:浙江温州

外地人初试冰淇淋打蛋的时候,都会被眼前的生鸡蛋液与冰砖的混合物吓到,也会被周围吃得无比陶醉的温州人吓到,按本地人的说法是:“生鸡蛋与奶油混合而生的浓香,只有温州人才懂!”

据说80年代的温州人,都是以一份冰淇淋打蛋度过漫长夏日的,但由于如今的鸡蛋远不如当年的新鲜,所以那种凉丝丝、亦甜亦绵腻的口感,唯有在深巷老店里偶遇了。

名称:鸡蛋布袋

主要分布:河南

越是年轻的味蕾,越是喜欢那些浓香酥脆的食物。仿佛身体的扩张也如同油锅一般欢烈绽响。

儿时的街头巷尾,飘香拥挤的早餐摊位,胡辣汤、豆粥、油饼、水煎包各有风味,我却独爱这焦香软嫩的一口鸡蛋布袋。那年代仿佛没有劣油威胁或是癌症传言,油炸的外皮脆、鸡蛋的内里香,是这最馥郁的一道早餐,让人不计寒暑地起早。

如今赶早课的学生已经长大,城市一再改换的清洁街道,再也闻不到那油香的街角。

名称:崩爆米花

主要分布:全国

密封的漆黑铁锅不停旋转,在暗红的煤火上滋滋颤抖,一张张捂着耳朵稚嫩又跃跃欲试的脸孔,却都在期待那一声巨响…

物质贫乏的幼年时光,黑黢黢的师傅与炉灶,却用这“轰隆”魔法把一捧细小米粒爆成一大包膨胀饱满的玉珠。再炒些糖稀,压成方正晶莹的米花糖,就是朴素人家消磨好久的零食珍飨。

惊蛰雷声一样的食物,茁壮了少年们汲汲渴望的身板,也是城里人经过多少岁月再也找寻不回的遥望。

名称:油墩子

主要分布:江浙沪地区

真正的油墩子,只出没于街头巷尾。

看上去就破旧的小推车上,架起油锅,再搭个铁框,这便成了。萝卜丝与水面粉,再朴素不过的食材,一浇一丢,油锅滋滋响。

壳是金脆的,咬得深了是萝卜丝的水嫩与面糊熟了以后的劲道。是极其果腹的食物,却也因其极简的美味,而令人难以忘怀。

如今油墩子越发难见,干净的街容容不下油腻腻的小摊。少数餐厅里也还见到挟着虾仁猪肉什么的版本,而或者干脆在自家油锅里,怀念下曾经的味道。

可它们,终究是不一样的。

名称:粘耗子

主要分布:东北地区

粘耗子,是旗人的传统点心。传统也叫“苏叶饽饽”。

旗人发迹于东北,爱吃粘食,用大东北盛产的黏高粱米面儿或是江米面儿包裹着小豆馅儿,垫在抹匀了豆油的苏子叶上蒸熟即成。

说来简单,然而粘耗子不算金贵,却相当费时费力,这技艺才一直是老一辈人的拿手。苏子叶要采新鲜的,泡米、发酵、打馅全凭经验,稍有差池就坏了味道。

对小时候的我们来说,做粘耗子的过程既新奇又美味,哪管包出的作品百怪千奇,只见馋嘴的小友包出一只猫仔大小的,最后却蒸不熟,只博得一屋子乐呵。

到如今,老一辈人几已故去,自然很少有人张罗,想来大约快十年没有吃过了。

名称:涪陵油醪糟

主要分布:重庆

始于清朝嘉庆四年的油醪糟,不但是当地人宴客的甜品,还是过去定情的信物呢——提亲后的男方若次日收到女方家的油醪糟,便算定了这门婚事。

和普通醪糟(酒酿)不同,油醪糟是将花生核桃碎、黑芝麻粉、枣泥等用猪油煎炒,再加酒酿煮沸而成。但配料粉末化的耗力,让有坚果香、猪油鲜、酒酿醉的油醪糟,正日渐稀少。

…

以上仅是消亡小吃的冰山一角

我想请你为中国的小吃做件事

我们想为中国小吃做一套「 消亡中的小吃 」明信片,用来记录这些日渐消逝的味道。

如果你知道有什么小吃已经越来越难找到,而你尚留着一张它的照片,请发给我们。

参与方式:

发送照片到深夜谈吃的投稿邮箱,并附上对该小吃的简单说明:

tougao@tonightfood.com

因照片将用于明信片印制,质量有所要求,且需保证版权归本人所有。

时间:1. 接收照片:7月21日 – 7月28日

2. 筛选照片:7月29日 – 8月1日

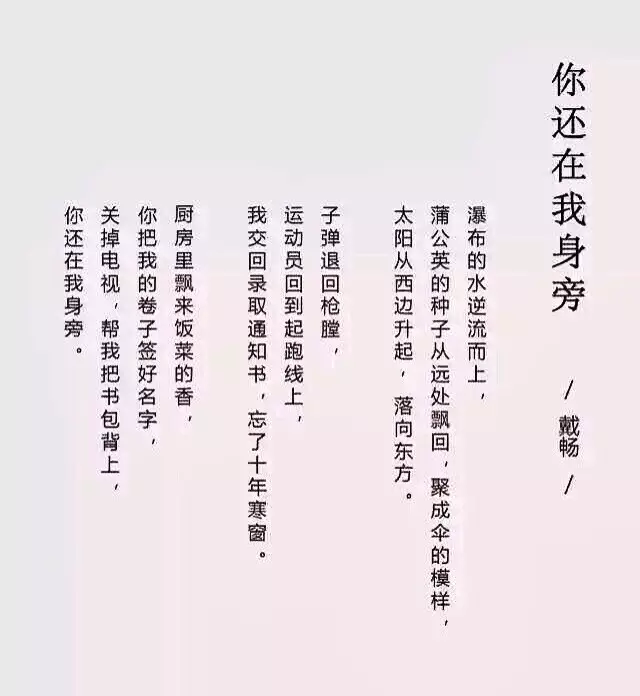

也许我们做的,是一些微不足道的小事,也不能改变时代的方向,但依然感谢能有人陪伴。

这一套明信片,将在收集到的照片中甄选十张进行制作,但还有第十一张明信片,用来记录这十位参与并通过甄选的朋友,你们的名字将被二十万吃货看到。

食物也是有“生命”的,跟人一样,生老病死不可阻挡。我们无法逆转时间,但却不舍得这些小吃无声无息的永远死去,所以我们发起这次活动,想请你一起记录那些越来越少见的路边小吃。