喜欢看日剧,从小就是;喜欢打游戏,从小就是。无论是日剧还是日本的游戏,都会多多少少出现吃的部分。比如拉面,比如咖喱。这可能就是所谓的“文化侵略”,不过我倒不是什么精神日本人,反倒是在最开始有着很多的不解。比如:这卖相如此不堪的日式咖喱,凭什么就那么受欢迎。这个答案,直到遇到一位朋友之后,才找到。

这位友人,最初是在论坛认识的。我喜欢上论坛,小众论坛,用现在调侃的话语来说就是“全国最大的同性交友论坛”。当然,必须是调侃,这点我爱人最清楚。大概在10年前,第一次上这个论坛,遇到一个头像可人的姑娘,兴趣爱好相近,相谈甚欢。也没什么后续,更是没有见过本人,纯粹就是相谈甚欢。过了几年,一位借住在家中的论坛友人突然提起这个姑娘,说是要来上海发展,我这房间还有地方可以凑合一下。当时在我心中,并没有窃喜,真的。只是觉得,小镇姑娘孤身一人来到大城市,该帮则帮,男人,要有担当。

见了面后,发现是一个身材魁梧、皮肤黝黑、头发酷似八神庵(但是是黑色)、长得很像古惑仔的“东星耀扬”的人。对,这还是个男的,还好是个男的。现在,我还在窃喜当年得知他要来借住时没有窃喜,是多么正确的决定。

然后,我们就开始了三个男人的“同居”生涯。刚毕业没几年,囊中羞涩,又都喜好游戏,不是买点卡,就是买显卡,于是乎吃货的优先级就自然地下调了。吃的最多的是楼下拉面馆里每次烧出来口味都能迥异的牛肉盖饭,以及四块钱一份的麻辣豆腐盖浇饭。但偶尔,周末也会打牙祭。吃的最多的,还是咖喱。

东星耀扬,虽然相貌张扬,走在街上可以直接冒充保镖,但心思是细腻的,也会烧菜做饭。但你也要知道,大老爷们儿为大老爷们儿做饭,一般获取不到特别多的愉悦。所以在东星耀扬的美食哲学里,伺候我们几个男人的三原则,就是:好做、好吃、够吃。于是,在一段时间里,日式咖喱成了主角。

在他的教导下,我明白了这样一个道理:日式咖喱,是无论怎么做也不会难吃的东西。在超市买两盒咖喱块,选三四个青椒,有钱的加俩彩椒着色,爱吃马铃薯的多拿几个,不爱吃的一个不放也行,一根茄子,两个白皮洋葱,一根胡萝卜、半个苹果。素菜基本到这就算完事儿了。肉就得看你喜欢吃什么肉,有时间也愿意煮的,牛腩总是王道,但也别选油花太多的,一煮就缩。不怕肉柴的可以选牛腱子肉,切大块儿,咬起来最满足。买牛肉,想吃一斤就得买一斤二三两,遇到前几年几个狗大户没进局子的时候,想吃一斤还得买一斤半,水的厉害。要是不爱吃牛肉,对热量有考究,鸡胸肉便宜量又足,也好处理,总之丰俭由人,肥瘦皆可。

全买回来了,素菜过水洗,切块儿。不会滚刀块儿的做咖喱最不担心丢份,最后出来都是糊里糊涂的一大锅,也没人惦记造型。牛肉就先放锅里煮开,冲水去沫儿,重新开煮。另起一个炉灶开始炒素菜,必须是洋葱先入锅爆香,然后再挨个儿放胡萝卜、茄子、青椒等等。炒菜的味道稍一浓郁,便可将肉混到一锅开煮,煮开,关火,掰开咖喱块儿,搅拌均匀,开火。接下来,就是等待了。

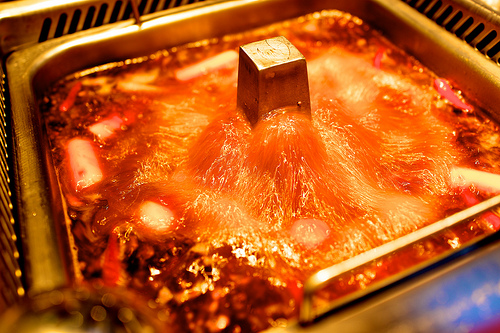

说是等待,但这咖喱,其实容易粘锅底。我们的东星耀扬,又是个心思细腻的人,所以他总会守在炉灶旁,没事儿搅拌几下。大火烧开后继续中火熬煮,持续大约40分钟,开大火收汁,汤汁逐渐粘稠、挂勺,大功告成。有时候,他也会用一些歪门邪道的办法来加速收汁这个过程。比如说用油咖喱等。不管如何,最后整个房间里,都已弥漫着咖喱的幸福,我们两个吃货,就看着东星耀扬不慌不忙把咖喱端进屋,开吃。

一般情况来说,吃一顿三人份的咖喱,食材用不了五六十块钱,但满足感却是无与伦比的,吃不完剩下的,那更是美味的存在。咖喱冷却后,会在表面结成一道隔离空气的油膜,隔夜之后的咖喱,有一种异样的美味。

有时候,东星耀扬也会从千篇一律的咖喱食材里尝试新的搭配。比如他会在超市买上一包小螃蟹,解冻后熬制咖喱的汤底,又或者是放一些不容易煮化的海鲜。虾仁是万万不可尝试的,个头没到一定程度的虾仁,经过了长时间的熬煮洗礼,最后的个头会让所有人失望。

但不管如何,日式咖喱,是如何做,也不会难吃的。曾经有一段时间,我受此影响,对咖喱这个更广义的存在也产生了错误的好感,后来有一年和同事穷游迪拜,在去往阿布扎比的汽车站边上鬼使神差地吃了一份巴基斯坦,里面就有咖喱。从那时起我明白了,只要不是日式咖喱,那还是有不好吃的可能。

几个穷小子,在有一顿没一顿的情况下,断断续续合住了几个月,咖喱饭只是其中的一部分,但总也觉得难以割舍。后来,另一位朋友因家人身体原因回到了故乡,东星耀扬则讨了个漂亮能干的老婆,还在今年的初夏生了个儿子,健康活泼。想来随着年龄的增长,怕也是再难吃到东星耀扬煮的咖喱了吧。

当然,在最后的最后,我还是得申明一下,我怀念的只是,那无论如何也不会难吃的日式咖喱饭。

文 Jokery

图 More1123 循CC协议使用