我小时候是不挑食的,自从小学三年级从奶奶家迁去外婆家就患上了厌食症。人称八戒,毛病很多,不吃牛羊肉不吃西红柿不吃葱蒜以及葱蒜的各种兄弟姐妹七大姑八大姨。我外婆是四川仪陇人,小时候她总忽悠我:我们仪陇山亲水秀出过‘三德’。我有兴趣时问她:哪三德?外婆得意的眨着眼:朱德、张思德、丧德。

丧德是句四川话,我长到很大才意识到这是一句骂人的。不过丧德具体指什么是说谁,我似乎从来没有深究。外婆出自马家大姓,偏偏又是家族里唯一一个女儿,底下有好几个弟弟。作为长女一直被爹妈捧在手心,从小就是个指星星不敢给月亮的主,不太会做家事,尤其不太会做菜。我外公呢是重庆江津人,大地主家的长房长孙,爷爷和爸爸都娶了几房姨太太。外公精通俄语、英语是解放后第一批高级工程师年轻端是一个翩翩公子哥,他爱吃也好吃,幼时街道上出了两户大地主,一户姓聂,一户姓周。姓聂的跟了共产党,姓周的跟了国民党。两家都混得挺有名,姓聂的叫聂荣臻。姓周的不巧是我外公祖上,结局当然是比较惨淡这里不说。

外婆和外公一共生了三个女儿,老大得了病早夭,老二是我姨妈,老三是我妈。后来姨妈生了表姐何二,我妈生了我。我姨妈、我妈还有表姐对吃似乎都没有特别深的执念,但我不同,我自小跟着奶奶长大。学会的第一句话不是“爸爸妈妈”也不是“外公外婆奶奶”而是“吃”,第二句话依然和称呼沾不上半点关系,是“喝”,第三句“还吃呀”第四句“还喝呀”。我至今二十六岁依然没有摆脱这个永恒的笑话。

我奶奶是个被抱养来的藏族,养母姓王,地主家的女儿方圆百里闻名的王美人。奶奶随母姓,自小教养很好,除了对人对事淡淡的非常懂得生活。

我小时候吃得极好,每天24个小时都被划分成若干个等分。哪个时间段该吃一碗泼了香油酱油混了油渣蒸得嫩嫩的鸡蛋羹;哪个时间该吃从牧场里打来的鲜牛奶;哪个时候该吃鸡蛋肉泥;哪个时间吃一小片猪肝、一小截火腿、几只虾球;哪个时间该吃蘑菇、青菜、凉拌野菜,哪个时间该吃点心。点心是吃绿豆糕、冬瓜条、凤梨酥、水晶饼还是九制陈皮或者糖包子、肉包子、豆沙包、甜饼子、油酥饼子、炸果子。这些都像精密的数据,印在我奶奶每天的生物钟里。

我三岁第一次见表姐何二,两姐妹一见就掐架打成一团。何二大我十个月,不知道是营养不足还是怎的,自小就比我黑瘦,互相掐架二十余年都没赢过一次。每次吃饭也显得极为坎坷,她自小被外婆骄养,到四岁都不会自己吃饭要靠喂的。每到饭点都是外婆端着碗拿着勺子在背后追着哄,吃鱼还需要把刺一根一根剔出来用勺子碾成鱼泥方才吃。而我总是端着碗吃得飞快,吃完了还会抢她碗里的。何二有个蠢习惯,好吃的东西总是留到最后,而我恰恰相反,吃了自己那份还有她的那份可以抢来吃,好东西都吃双份长得又白又胖。

我七岁那年小堂妹和小表弟呱呱坠地,奶奶转身去带那两个小家伙,我跟何二就一起被养在外公外婆膝下。换了新环境对我来说影响并不大,但是饮食却是天壤之别。我有点接受不了从西北菜style瞬间变成川菜style。比如我不太懂为什么四川人吃饭会有那么多的泡菜,为什么红萝卜、白萝卜、莴笋、豇豆、莲花白泡了几天就可以捞出来吃,没有煮过的东西吃了会不会中毒,中毒了会不会死?还有为什么像红豆腐这种青灰色外皮上叠了一层红毛的东西会有人每顿饭蘸那么几筷子就米饭吃?米饭为什么那么软一点不精道?为什么折耳根这种气味古怪的生物可以用来炖排骨汤用来炒菜用来凉拌胡豆莴笋丝?还有豆瓣酱到底是个什么东西?为什么烧排骨会放豆瓣酱,几乎所有菜都会放豆瓣酱?

我在外婆家一蹲就是十几年,从一个白胖子变成了一个黄瘦子,不吃的东西越来越多,基本上可以分成两个大类:这也不吃,那也不吃。

除去我外婆我外公倒是个美食家,基本上就是什么好吃吃什么,不好吃也能装作很享受的乐天派。我外公酷爱甜食,好吃肉。极爱东坡肉、甜烧白、粉蒸肉、回锅肉,喜欢土豆烧牛腩说吃了就是共产主义。甜食又偏好江津米花糖、玫瑰糖、松子糖,喜欢吃玫瑰汤圆和土耳其软糖。在美国时他爱吃牛排,五分熟配黑椒汁土豆泥。每餐吃完必点奶油蛋糕、奶油冰淇淋或者香蕉船,还爱吃比利时巧克力说含在嘴里就化真有趣。在国外他馋中餐,不过九十年代初美国没几家好中餐就在华人开的超市里买肥肉提炼猪油爆炒腰花、肥肠和回锅肉。后来回国越发不能控制硬生生把自己吃出糖尿病基本变成了这也不能吃,那也不能吃。

不过,外公从不忌口总说人生在世一定要满足口腹之欲到老才不会遗憾,每餐至少一荤一素一汤,一菇一肉,一红一白。我外婆对自家老头子从来不肯亏半分的。菇通常是金针菇、平菇、海鲜菇、松茸、纽扣菇、茶树菇;肉通常是牛羊肉猪肉,不过我嫌羊肉有膻味牛肉有草味,家里就不太做这两种肉。一红一般指红色蔬菜,什么西红柿、胡萝卜、胭脂萝卜、柿子椒等等;一白指的是鸡、鸭、鱼、兔肉和海鲜。

在外婆家里,金针菇通常用来凉拌,用辣子、醋、香油调的汁子做浇头偶尔会放些许恐怖的郫县豆瓣;平菇香菇用来炒上海青;茶树菇、海鲜菇、松茸都用来煲汤;纽扣菇用来炒猪肉;牛肉用萝卜丝炒或者做成孜然牛肉;羊肉配当归党参炖汤;兔肉凉拌做红星兔丁;鲈鱼、鲳鱼、雅鱼、中华鲟切细葱丝划纹路用来清蒸,鲤鱼、草鱼用来红烧,花鲢、白鲢用老坛酸菜做酸菜鱼;鸭子搭配仔姜或魔芋红烧;鸡肉做宫保鸡丁、凉拌鸡、板栗鸡、土豆烧鸡、鲜笋香菇鸡汤;海鲜白灼或水煮蘸调料吃。这些搭配都没错,可是不知怎的被外婆做出来所有菜虽然不难吃但绝对算不上好吃,有时候甚至称得上噩梦。

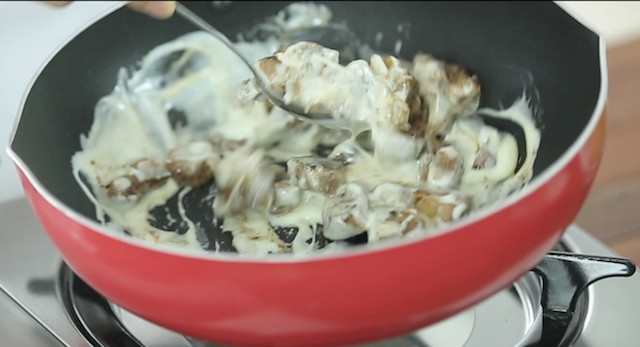

其中黑暗料理的领军者恐怕是各式各样的汤,外婆家常年熬着大油,所谓大油就是猪油。家中但凡和汤水沾边的东西她都会用猪油过一遍。西红柿鸡蛋汤用猪油炒西红柿加水,凤尾蛋花汤用猪油炒凤尾加水,豌豆尖白菜汤用猪油炒豌豆尖加水,就连鸡汤也要用猪油炒一遍鸡肉再加水,往往汤面还会浮着花椒八角以及各种烧菜用的古怪大料。外婆用高压锅压出来的鸡汤是姜黄色的,黄色的汤面上总浮着一层厚厚的油,要用筷子划开油皮才能看到底下的汤水。单单是那层油就让我自此彻底厌上鸡汤,以至于小时候三天一顿的鸡汤饭、鸡汤面发展到现在闻鸡丧胆。

我奶奶其实也爱炖汤,为了让我少吃葡萄糖酸钙锌以及小儿钙片隔两天就会炖一次龙骨汤、排骨汤或者鸡汤为我补充营养。奶奶的橱柜里有一只橘黄大砂锅,职责就是煲汤。她炖排骨汤喜欢加莲藕或玉米,炖鸡汤喜欢加香菇和春笋。奶奶炖汤前会把肉类细细用清水洗一遍丢进锅,加几片姜几只海米烧开后打一次浮沫把大火转成文火随后三四个小时候都不大管,等她忙完家事掀起锅盖加少许细盐,滴一滴醋再加一丁点白胡椒。挑一只鸡腿去掉皮舀满碗汤捡几只菇几片笋端给我吃。记忆中奶奶家的汤清汤寡水的,汤面总是孤零零的浮着几点油星,看起来没什么滋味但品起来极香,有一种肉类本身的勾魂味儿。而外婆的汤因为颜色太过恐怖我十几年来从未喝过一口,偶尔象征性的捞几片吸饱了油的菇吃,吃一口一般就不会太想吃第二口。

外婆家排行第二的噩梦是菜稀饭,我去四川前从没见过有人用菜煮稀饭的。因为奶奶家的粥通常是杂粮粥,用磨中药的铁推磨磨碎熬豆子。大米粥鲜少吃,通常都是小米粥、花生芝麻粥、红枣粥、黄豆粥、紫米薏仁粥、绿豆百合粥、黑米核桃粥、红薯南瓜粥。而我到外婆家头一个星期刚经历了猪油鸡汤、折耳根、红豆腐连番折磨,让我单纯的以为世界上不可能还有与之比肩的恐怖食物偏偏迎来了菜稀饭。因为外公是一个出手阔绰的散财童子,而外婆是一个勤俭持家的存钱罐。因此铺张浪费和勤俭节约结合在一起造就了饭桌上永远都是十几个碟子堆满桌的状况。不管吃饭的是三个人还是八个人总是满桌的菜吃不完,这顿吃了下顿接着吃。菜稀饭这种食物应运而生,通常是剩下鸡汤或者排骨汤加热煮些隔天的米饭再把冬寒菜切得细细的丢进去煮,出锅前还会撒上味精和盐巴配泡莲花白和红豆腐吃。我到现在都清楚记得小学四年级中考试因为拒绝吃外婆新鲜出锅的冬寒菜稀饭而被禁止出门的惨痛经历,以至于现在去韩国餐厅或者日本餐厅看到冬日汤饭都会心塞的和上菜单。

还有噩梦第三部凉拌鸡,其实凉拌鸡真是外婆拿的出手的唯一一道招牌菜。凉拌鸡是阆中名菜,一般是椒麻口味。逢年过节外婆做它总是会收到一片好评,但再好吃的菜也架不住年年吃月月吃天天吃。外婆尤其小孩脾气爱让人夸她,只要有人夸她什么菜做的好吃,基本接下来一个月餐桌上都会准确无误的出现那道菜。凉拌鸡被点中的频率太高,每逢炖鸡汤,外婆都会把鸡胸肉、鸡翅膀、鸡腿拆下来配藤椒油、花椒油、香油、醋、辣子凉拌。我爱吃鸡腿和鸡胸,何二爱吃鸡翅和鸡脖子,两个人互相配合总能吃完一整份鸡。可后来着实吃腻了,一口都吃不下。但逢年过节凉拌鸡仍然会准时出现在餐桌上与我们两两相望,互生厌恶。我和何二但凡有一人过节是回不来家的都会幸灾乐祸的问候对方:鸡汤可销魂?凉拌鸡可酸爽?然后回家被各自的妈噼里啪啦一顿胖揍。

我还讨厌吃西红柿,不过和外婆没多大关系。外婆家除了番茄炒蛋,还爱吃糖拌番茄。因为外公热爱甜食,所以糖拌草莓、糖拌西瓜、蜂王浆蘸粽子、蜂王浆蘸月饼什么奇怪的东西都出现在餐桌上。当然我只是在餐桌上默默看他们吃,自己是不会动筷子的。

四川人都爱吃醪糟汤圆,尤其是吃过火锅、串串、酸辣粉后,心中火烧火燎煮一碗醪糟加汤圆粉子揉成的小丸子添一只蛋下锅搅成鸡蛋花,出锅扔几片桂花或枸杞是最好不过。我家里常年吃醪糟汤圆,除了我各个都是醪糟达人。几乎是吃过晚饭打过羽毛球、兵兵球后家里人就围在一起热热闹闹的吃醪糟汤圆。我外婆自个做醪糟,选上好的江米放坛中发酵,房间里煮过醪糟总弥漫着一股红豆腐加酒酿的酸涩味道。我一闻到味道就够了,外婆还总当着我面乘着一碗微黄的甜汤在我面前吃得有滋有味,太可怕了。

家里还常吃藕粉,藕粉通常是买来的,一包一包泡着吃。开水泡开以后撒葡萄干、枸杞干、山楂干或者龙眼肉。成都大街小巷都有推车贩卖的藕粉,尤其是庙会总有一个五六十岁的老头推着一个巨大的推车,车上有一只黄铜的大壶,壶嘴上雕刻着蟠龙,两块钱一碗,也是和家里一样的配方杂七杂八撒着佐料,口感通常好不到那里去。我起先觉得新鲜,因为里面有亮晶晶的水晶丝和果仁,后来何二说:怎么比家里的还像鼻涕?我自此就彻底断绝了和藕粉之间的缘分。

比较惨痛的回忆还有面食,因我从小吃惯的多是西北的手擀面、拉条、麻食和揪面片。去了成都就没这好运了,外婆除了用水叶子面做凉面几乎不太会做其他面。外公只爱吃重庆小面以及加豌豆尖的酸汤面,这两种面一般用挂面也能做出来。但我不爱吃挂面,我像无数从北方迁徙到南方的人一样有了心事,吃什么都不对口。外婆后来打电话请教我奶奶决定学做手擀面。手擀面是一桩功夫,面皮发酵时间薄厚长短都有要求,她还学北方的炒肉臊,以及胡萝卜丁、土豆丁、豆腐丁、黄花、木耳、香菇做成的什锦臊子。但做出来的东西总是差强人意,不是香菇受潮长出了肉虫子,就是木耳的小耳朵没揪干净,要么就是整张面擀得薄厚均匀不同吃起来好生怪异。我外公总在一边打哈哈一边对一脸嫌弃的我说:这是崇州铺盖面,很好吃的。我自然是不会轻易被糊弄的,看着泛着姜黄色浮油的浓汤一筷子都下不了。真真是无美味,毋宁饿死。

现在想来我一个人独自在外有六七年,离外公外婆几千公里。我去过很多城市,吃过很多餐馆,自己也做得一手好菜。但我偶尔会怀念外婆家惨不忍睹的餐桌,很怀念尽管只有我、外公和她三人也摆满桌的菜肴,怀念她做完菜满心欢喜等我吃的模样。他们越来越老,手艺越发倒退。但我就是怀念。不知等我老的那一天,会否和她一样做一桌黑暗料理传承给我的后代,想来也蛮头疼。

文/杀小杀绝不稀罕

图/Brad 循CC协议使用