面条总是最接地气儿的吃食

为了一口面条不愿远游的西安人,着实令人尊敬。然而天下有美食,却是不如故乡之美。

好东西朴实又简单,哪怕是一碗简单的面条。

保定的大街小巷都开着许多面馆,大部分都在居民区的附近,平时懒得做饭的人,出来吃一碗好吃的面,也能够有满满的幸福。

面馆儿大都是面积不大,也就放几张桌子,但是面条也要讲究浇头、讲究汤色、讲究面料。这些面馆不用招揽生意,自然而然地拥有许多忠实的吃客。

店家煮好一碗面,浇头菜码你随便吃。

你把豆嘴儿、黄瓜丝儿、白菜丝儿、青椒丝儿往热腾腾的面条上面那么一放,拌上肉酱卤也好,麻酱卤也好,茄子肉丁卤也好,西红柿鸡蛋卤也好,反正怎么放,都能调出一碗你爱吃的味道。

你把豆嘴儿、黄瓜丝儿、白菜丝儿、青椒丝儿往热腾腾的面条上面那么一放,拌上肉酱卤也好,麻酱卤也好,茄子肉丁卤也好,西红柿鸡蛋卤也好,反正怎么放,都能调出一碗你爱吃的味道。

面条沾满着卤汁儿,在嘴里融合到一起,夹杂着偶尔吃到的清脆的黄瓜,甜脆的白菜丝儿,一种豁然开朗的愉悦感油然而生。

无论到哪里,一碗面条儿都充满了人情味儿,最接地气儿的尝到家的味道。

这些不起眼的小店,只有吃过的人才知道

每一次对吃的记忆,也就是你对当时心情的记忆,当时的人,当时的事,当时那个画面,都融入到你对食物的回忆中。

对于面条,印象最深的是华电一校东门对面的成都小吃,是那里的四川凉面。

一直想吃到我认为好吃的面,面条劲道,用料够足,汤头丰满。可一般情况下,都会失望,倒是以前在华电东门对面的那家成都小吃让我记忆犹新。

他家的四川凉面,麻辣里伴着微甜还有花生碎的香,让我回味不已,也爱上了四川的麻辣。可惜物是人非,店面早已没有,味道也只能停留在记忆里。

朋友老贺极力推荐过农大老校区那边的重庆小面,说是很正宗的四川味道。那里每到临近中午,小馆子人气极高,经常是认识的不认识的要一起拼桌吃面。但那味道也再没有我记忆中的四川凉面的美味。

朋友老贺极力推荐过农大老校区那边的重庆小面,说是很正宗的四川味道。那里每到临近中午,小馆子人气极高,经常是认识的不认识的要一起拼桌吃面。但那味道也再没有我记忆中的四川凉面的美味。

明叔带我去吃过一家苍蝇小馆儿——豆花面馆。极小的店面,七八张桌子,菜式和面也没有太多的花俏和选择,都是简单便宜的吃食。

这里的特色是豆花,蘸料里的油炸豌豆让吃豆花的过程更多了几分乐趣,香香脆脆的口感,搭配着香甜软嫩的豆花下口,那感觉就是口口停不下来。

还有西苑小区那边的一家羊肉泡馍馆儿,是西安当地人开的饭馆儿。他家的羊肉鲜美地道,大块儿的羊肉吃到嘴里也真是让人大呼过瘾。

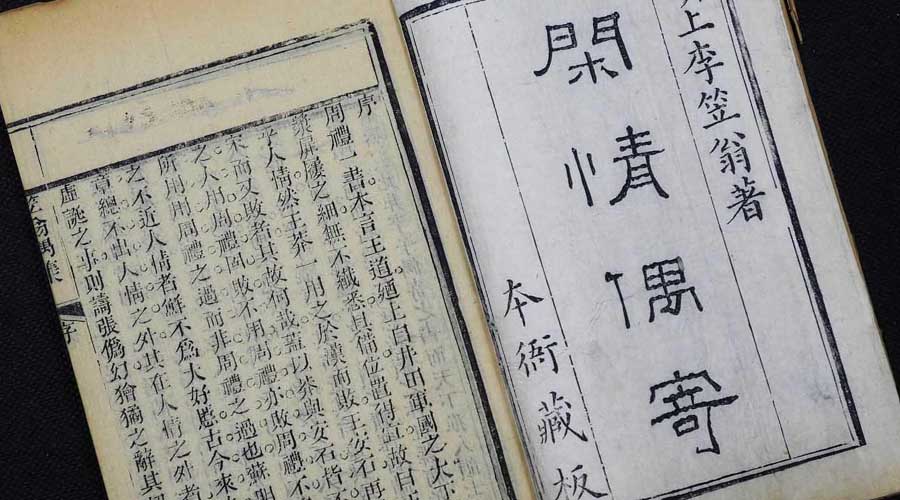

古代吃货的“做面”之道

袁枚《随园诗话》里说:“余尝谓;美人之光,可以养目;诗人之诗,可以养心。”我倒是觉得,美食之香,可以养胃;面食之味,可以养神。

面条做法各种各样,就名人而言,袁枚、李渔又各有其做面理论。

袁枚认为“大概作面总以汤多为佳,在碗中望不见面为妙。”他最拿手的是“鳗面”。以大鳗一条,拆肉去骨熬汤,汤中再入鸡汁、火腿汁、蘑菇汁,一大碗汤极少量面。

李渔则极反对这作法。他说:“南人食切面,其油盐酱醋等作料,皆下于面汤之中。汤有味而面无味,是人之所重者,不在面而在汤,与未尝食面等也。”他讲究“调和诸物尽归于面,面具五味,而汤独清。如此方是食面,非饮汤也。”

李渔自创“五香面”。

五香即酱,醋,椒末,芝麻屑,焯笋或煮蕈、煮虾的鲜汁。先以椒末、芝麻屑拌入面粉中,后以酱、醋及鲜汁三物混合,作为和面用的水,勿再用水。

拌宜极匀,擀宜极薄,切宜极细。然后以滚水下面,则精粹之物尽在面中,尽句咀嚼,不似寻常夹面者,面则直吞下肚,而且咀呕其汤也。

无论面条怎么做怎么吃,我倒是觉得,一个人吃面的乐趣在于:你能够通过一碗面愉快地跟自己相处,愉快地与新环境相处,而不觉得尴尬。

两个人吃面的欢喜在于,你一碗西红柿打卤面,我一碗肉丁茄子面,俩人浇头换着吃。

在保定,哪里可以吃到一碗好面

每到一个新的环境,我们可以遇见很多人,穿越沙漠的人,在冰上漂泊人,在丛林里穿越的人,在公路上骑行的人……然而我们无法找寻到他们灵魂里所见到的痕迹,无法了解的他们思想里所描绘的记忆。

于是,在前往远方之前,我们需要先关注一下已经看到的东西。

比如说……

眼前这一碗面。

好吧,吃面!

在保定,你可以吃到这些好吃的面哦。

豆花面馆

绽味原汤牛肉面

黄原牛肉面大王

宏生牛肉拉面

饺饵黄牛腩面

一心日式拉面

爱家素面

西安羊肉泡馍羊肉扯面

农大老校区重庆小面

政协小区门口炸酱面馆

咪咪辣条大白兔,碎冰薯片棉花糖,果冻汽水公仔面…这些东西,是属于我们童年的满汉全席。

咪咪辣条大白兔,碎冰薯片棉花糖,果冻汽水公仔面…这些东西,是属于我们童年的满汉全席。

如果你也爱上了这道清新的小甜点,不妨尝试一下哦。

如果你也爱上了这道清新的小甜点,不妨尝试一下哦。