今天打扫卫生时,翻出高木直子的旧绘本《一个人住第五年》,已婚的我,看着这些几乎被遗忘的图文,想起了过去一个人的生活。那时的自己,过得简单却用心,从来都觉得,一个人,也要很快乐。

那些好好吃饭的认真劲儿,更是透过几百个日夜又浮现在眼前…

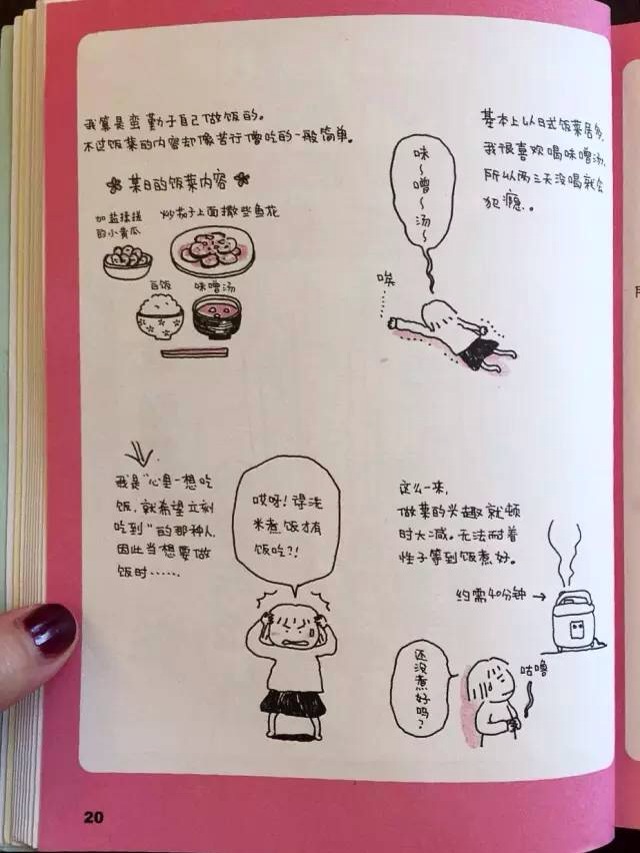

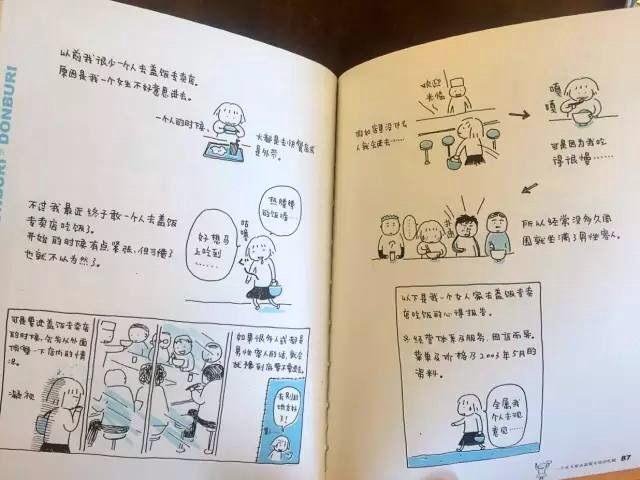

一个人也要好好做饭

和独居在东京,努力工作的直子一样,当年一个人住的自己,也是“心里一想到吃饭,就希望可以立刻吃到”的那种人。

每当身体疲惫,那只根本等不及外卖的胃啊,让我慢慢成了擅做快速料理的人。最初匆匆,多有勉强果腹之意,但也渐渐摸索出暖心的简单搭配:

周末的早晨,会在挖了洞的吐司里放入鸡蛋、番茄、洋葱、杏鲍菇、芝士。撒上一点点胡椒和盐,放进烤箱,洗完澡出来刚刚好。

急需要元气的早晨,煎蛋饼最是满足。一点点火腿、胡萝卜和香菇,已是丰盛。

睡懒觉特别匆忙的早上,也不可以怠慢。酸奶里放入速食麦片,一点水果,一点果酱,也是一个心情漂亮的开始。

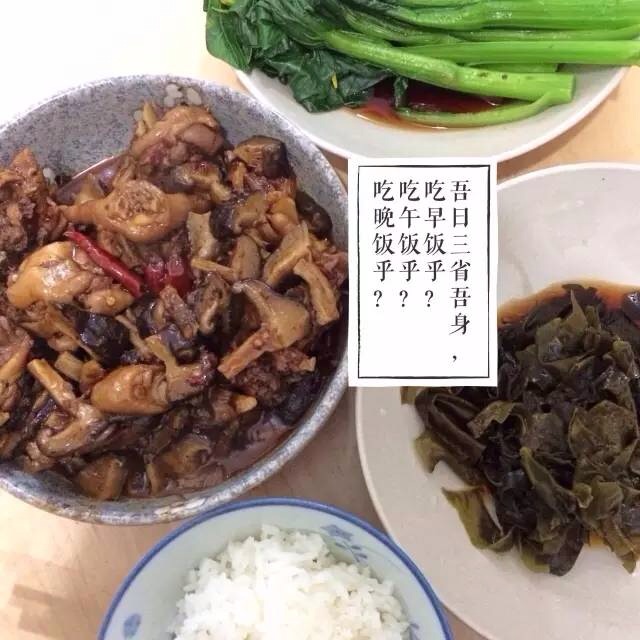

晚餐,米饭在电饭煲里咕噜咕噜的时候,早上出门时解冻的肉和泡发的香菇,已经柔软。小叶海苔和蔬菜,都是可以快速处理的营养好配料,色欲口福都大满足。

这些熟门熟路的小经验,让各种心思都安落了下来。

如果遇上情绪低落,便特别有动力将锅碗灶台悉数洗刷整理,然后洗净一些漂亮的水果,沮丧的情绪也这过程中,被代谢干净。

多年后,翻动眼前的书页, 庆幸从未让一个人住的日子将就而过。照顾自己是一种能力,不管在任何天气。

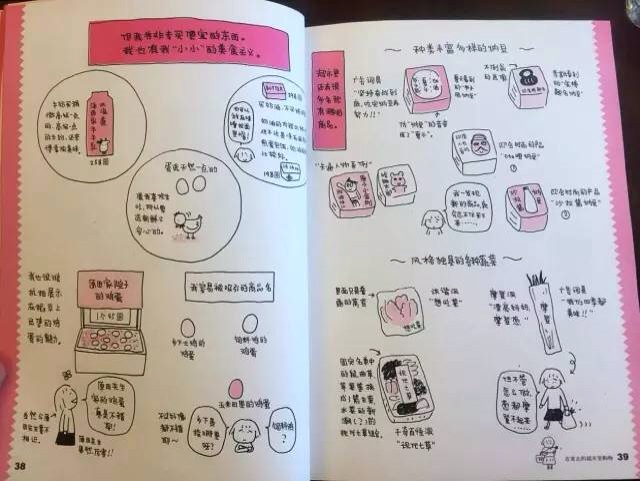

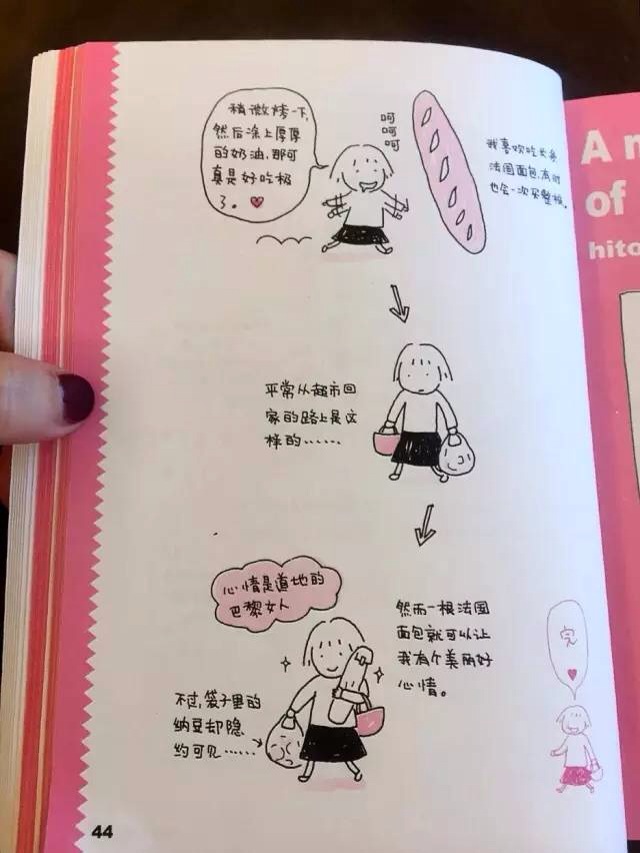

来自超市的小小美食主义

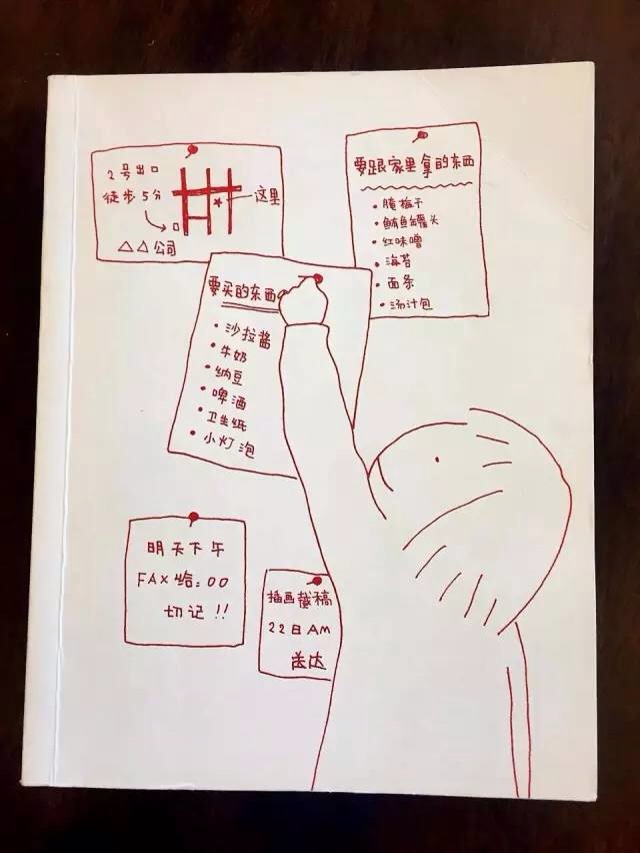

在直子的绘本里,对于独居的人,逛超市真是一个人的狂欢。

那年刚毕业的自己,也是从逛超市开始,习得生活的第一课。

在屡次被打折时的疯狂人潮挤得落荒而逃后,和直子一样,自己也开始懂得:好好挑选食材,是值得坚持的“小小美食主义”。毕竟,We are what we eat——食物精良了,身体才精良;身体精良了,才有力气度过某些低压时刻。

最爱逛照明通透的超市。从水果区到蔬菜区,从肉禽区到奶制品去,从饮料区到零食区…食物,以最乖巧渐变的排列方式,呈现在眼前:

虽然一个人住时并不会大采购,但不妨碍自己悉心比对牛乳的品质,研究成分更健康的佐料,熟记有机菜式的模样,为自己的生日挑选一块牛排…

推着购物车,好像推着一大框小确幸。那些躺在车里的食物,预告着未来几天值得期待的瞬间。

超市如游乐场,用心挑选食材的过程,像是亲手搭建生活骨骼的游戏…这场游戏,不管是一个人参与,还是两个人共赢,都值诚心探索。

独自在外用餐的奢侈

直子绘制了她在餐厅一人食的感受:看着别人成双入对、朋友成群,好像一个女孩子独自用餐,总有说不出的尴尬…但渐渐的,直子从中体会到了别样的愉悦,不但身心变得舒适自在,还能享受观察旁人生活的乐趣,仿佛在别人的故事里,可以读到自己的心语。

想起自己曾经6年的异地恋时光(异地恋当然不科学哈哈),似乎对在餐厅一人食并无顾虑。毕竟,肚饿时,哪里看得见别人的眼光呢。的确少了和友人一起的八卦乐趣,不过也挺珍惜这份独处的奢侈:

认真赏味食物的滋味,羡慕但不嫉妒身边的甜蜜爱侣,惊心于貌合神离的冷漠夫妻,唏嘘甩碗而走的破碎关系,见证相依为伴的白发伉俪,遇见水果一样的少年男女…

食店如驿站,短暂驻留的每个面孔下,都有不得而知的故事。但这些在食物面前展露着真实自我的陌生人,像镜子一样反射着我的心欲:

从他们的欢言里,珍惜自己的拥有;从他们的冷漠中,惊悟自己的过失;从他们的默契里,想到爱意的笃定;从他们的鲜活中,怀念有过的年轻…这些无言的交流,都是隔岸看烟花的戏剧。

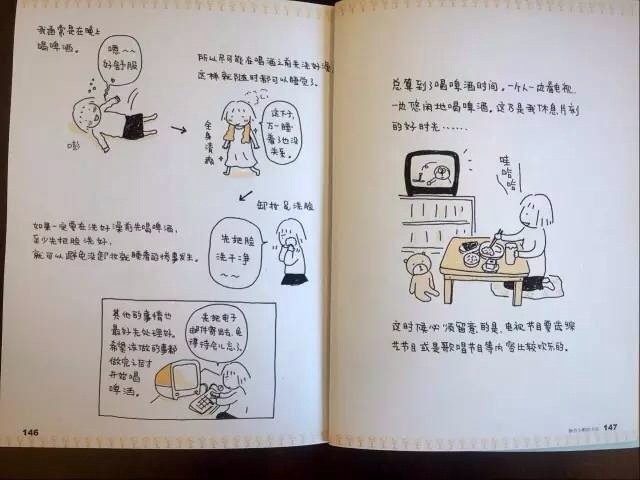

用仪式感点亮独酌时光

绘本里,直子爱和朋友一起喝酒聊天,也享受一人独酌的滋味。虽然孤单的情绪在酒精的催化下在所难免,却也带来难得的片刻休憩。

我也爱极了一个人的小酌。不仅是过去,就算婚后,偶尔陷入沮丧情绪,也会趁老公睡后,从冰箱里拿出冰镇梅子酒,放入自制蓝莓冰块,喝上一部电影的时间。

和书里描绘的一样,为了这杯酒所能带来的最后高潮,会先收纳好屋子,洗澡涂脸,换好睡衣,再喷上一点舒缓的香水,让自己被仪式感十足的前戏推至一个层层叠加的高点——最后,慢慢窝在沙发,一边微醺,一边松弛每一根神经。

时间似乎回到了学生时代:没有家事、没有工作、所谓的烦恼现在看来都轻如鸿毛。酒入心肠,暂忘期待,随惯性放空,任由自己坠入时间的单纯里。微酸的清冽,空气的暧昧,夜光的奢侈。

长大后,在人与人的森林里辗转,有过喜悦,也跌过跟斗。

而那些一个人独酌的时光,散发着迷人的魔力,会在低谷时,不断提醒着我:无论与谁,都不必失去能够一个人奔跑的力量;无论过着怎样的生活,都要在24小时中,为自己留下独自生长或休憩的分钟。

如同干杯有时,独酌有时;缘分有时,独行有时;爱有时,不爱亦有时……

给自己的小情书

吃饭的方式,也是爱自己的方式。

不管是否一个人住,都值得用小小的智慧和心思,打磨日历上的每一个平凡数字。并不是为了得到谁的眷顾,只因这样的生活,值得留给最好的自己……

爷爷老是逗我,看着嘴巴张的蛮大,在我满含委屈的眼神中,总是呲起牙轻咬一小口。然后拍拍我的后脑勺,憨妮子,自己去吃吧!

爷爷老是逗我,看着嘴巴张的蛮大,在我满含委屈的眼神中,总是呲起牙轻咬一小口。然后拍拍我的后脑勺,憨妮子,自己去吃吧!