临近期末,工作压力并么有因为即将到来的寒假有丝毫减少,可是每天再累,依然坚持睡前看一眼“深夜发吃”的推送,也算一个吃货在深夜的“自我报复”。

那晚照例打开手机,看到推送的标题“油泼面”仨字,立马来了兴致。生为一个地道的西安吃货女娃,虽然在“深夜发吃”和天南海北的吃友隔空为美食共鸣,可在大部分推送的南方美食前常常遗憾心底的那一抹温暖记忆什么时候被发觉出来呢?于是你可想而知,看到家乡美食“油泼面”上了头条,心里的那种满足吗?

但是文字看了几行,便觉得不爽,心里立马起了那种狭隘的地方保护主义,不禁质疑,这哪里是我们西安的油泼面?

原文开篇就说“我是在一家山西面馆吃到的这碗油泼面……面条是刀削的……不过山陕一家亲,总归离得不远” 。

虽然陕西和山西都地处西北,都以面食著称,然而就这一碗油泼来说,一定要来陕西尝尝正宗的味道。油泼面,对于陕西人来说,太熟悉不过。就好比老北京人的豆汁胶圈,兰州人的牛肉拉面。

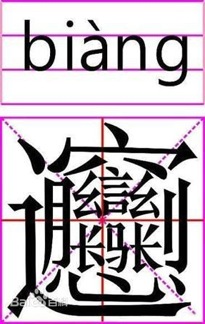

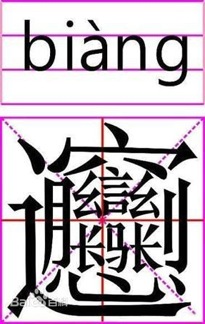

首先陕西的油泼面,是绝不会用刀削面的。油泼面又叫油泼扯面,“扯”其实就是一种技术,和牛肉拉面的“拉”不同,类似于“抻”。外地很多食客都知道陕西有种面叫biangbiang面,先不说面是什么味道,倒是这个biang的字形吸引了不少好奇者的目光,据说这个字是笔画最多的汉字。好多人以为biangbiang面就是油泼面。老实说,在我的理解里,biangbiang面是一种加了肉臊子的宽扯油泼面,如今老陕吃biangbiang面的不多,biangbiang面主要是靠着有意思的字形吸引了不少外地人。所以近几年西安主要是外地游客游览的美食街——回民街冒出了许多打着 “陕西特色小吃”biangbiang面噱头的面店,让不少老西安费解。

油泼面做起来说简单也简单,说难也难,也算是个技术活儿。

这里引用一位陕西老乡写的油泼面祖传手法(http://www.douban.com/review/5618171/ )一般和面里的时候要加盐,这样面吃起来才会筋道,扯起来也不会断;面和好之后先醒一会儿,接着揉好久,再把一大块的面团揪成半个馒头大小,面上刷油,再搓成十公分长的条,放到一个长方形盘子里摆好,一条一条码好几层,也不会黏在一起。吃的时候要几根就是几根儿。煮面的是一口大铁锅,面汤滚了,扯好的面扔进锅里,待水再开的时候一把青菜,或者卷心菜,有些店还会放些豆芽,就是这三样最便宜的菜,再煮两开就可以捞出来了。葱花、酱、醋、盐、味精、花椒面一点点,最后一大勺的干辣椒面,烧得滚热的油泼上,干辣椒面被油一浇,滋啦滋啦的声音,听着就心里满足,闻着味儿口水都快要流下来了。再就着两瓣儿蒜,嚼着面,聊咋咧。这才是我们的油泼面!

另外原作者还说“一碗油泼面,少不了青菜打底,走炸酱面的套路放些黄瓜丝也是不错的选择……””虽然心里明白萝卜青菜各有所爱的道理,可是看到作者写这样的话,心里还是犯了西安人的“愣”劲儿。地道的陕西油泼面是决不允许炸酱面配黄瓜丝的情况出现。就好比在陕西人在北京吃肉夹馍看到里面夹着入乡随俗的香菜或者黄瓜丝一样,一定会嗤之以鼻,觉得这是糟蹋了正宗的陕西肉夹馍。所以,个人爱好也好,入乡随俗也好,还是不要在地道的美食上动任何心思,不然彼特色就非此特色了。

语言有限,感情不止,请原谅一个热爱家乡美食油泼面的陕西吃货妹子的较真。祝“深夜谈吃”在记录心底的那抹味道的路上一路狂奔!

文 山南/zt水北

延伸阅读:文中提到的《油泼面》一文,http://tonightfood.com/2014/01/20/1728