※带便当的契机:

记不清是从什么时候开始给胖子准备便当,但开始带便当的契机还是记得的。说也好笑,最开始想给他带便当并不是因为他们公司食堂的饭菜难吃(虽然确实一般),也不是因为想省钱(实际上自己做菜由于选材上更严格,价位往往比食堂的大锅菜要偏贵一些),而是因为在某宝上一眼相中了一款木制的便当盒。不过不管它是如何开始的,如今它已经变成了我每日生活的一部分。

胖子是深圳无数IT民工中的一员,每天背着双肩包穿着牛仔裤挤公交上班,中午拿着饭盒去食堂排队打饭,晚上加班到九、十点,双休极少,我和他每天差不多只有早餐的几十分钟可以短暂交流下,有时候等他晚上下班回家,我已经睡着了。胖子工作得并不是很开心,每天对着电脑写代码解bug,遵循着“家——公司——食堂”三点一线的生活,没有什么起伏,看他不开心,我也想以我的方式给他的生活添一点乐趣。我喜欢比较慢的生活节奏,也正因为如此,我很珍惜生活中的每一个小涟漪,唯有这种小起伏才能让我的生活不至于因为过于缓慢而变得死气沉沉,所以我也养成了制造惊喜的小爱好。

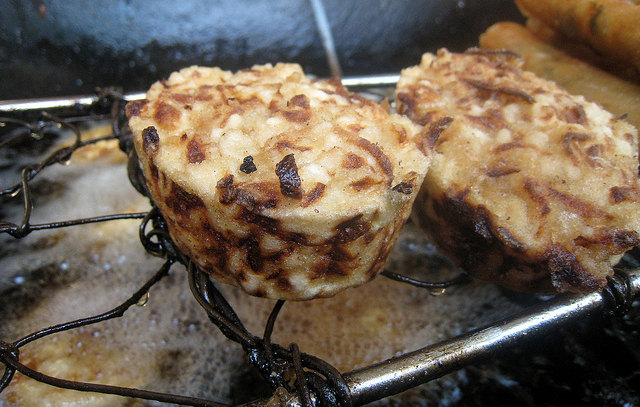

肉末茄条,黑椒鸡扒,枸杞粟米饭,红心番薯

※便当惊喜的可行性:

胖子是典型的摩羯男,一心扑在工作上,想事情都是一根筋,即使看到你买了鸡肉和香菇,他也猜不出第二天的便当会是香菇炖鸡,所以用便当制造惊喜的计划也就初具可能性。

胖子每天早上九点上班,中午十一点半左右吃午餐,间隔时间不算长,而且办公室有冰箱,这也就保证了便当不会因为放置太久而变质。

用蔬菜雕些花添点乐趣,偶尔写个小纸条进去,忘了写的什么了

※便当盒的选择:

我准备了三个便当盒,最常用的有两个:

①双层可加热的不锈钢电热饭盒

每一层都一个密封盖,抽了真空后可以较长时间保温,汤汁也不会溢出来,主要在冬天使用,带一些热乎乎的炖菜,或者需要加热的肉菜。上层还附带一个内盒,可以放一些自己腌的泡菜之类的。

优点:容量大,保温时间常,插电即可加热,密封后不漏汤汁,适合冬天使用;

缺点:较重,带着挤公交有点辛苦。

②双层的木质饭盒

分上下两层,下层可放置菜肴,上层放米饭,两层可以叠在一起,再用宽的松紧带固定。

优点:材质很轻,样式很小清新,给用餐者带去好心情,适合夏天使用;

缺点:不能加热,不能带有汤汁的菜。

PS:每种饭盒都各有优缺点,但是只要根据菜肴的种类来选择合适的便当盒就好了,于我而言,主要是根据天气状况来选,如秋冬用可加热的不锈钢保温饭盒,春夏用适合装冷食的木质饭盒。另外我还会用乐扣的杯子给胖子装一些新榨的果汁或者蔬菜汤之类的。

便当袋、布丁瓶。用布丁瓶装果汁奶昔类都很合适

※便当的内容选择:

作为一个脑力工作者,每天的身体消耗是很大的,但是整体坐在电脑前,运动量比较少,易消化也是很重要的一个条件。所以我尽量选择一些营养丰富又比较好消化的食物。因为要制造惊喜,所以颜色的搭配也是很重要的,彩色的便当会给大脑一个小小的刺激,给一天的工作一个小调剂。

主食方面:考虑到便利性,以米饭为主,偶尔做一些意面、炒面、焖面之类可在几小时内保持原来口感的料理。因为是北方人,从小吃惯了面食,所以偶尔还会带一些自己做的花卷、馒头之类的,搭配炒菜和汤。花卷馒头一般用耐高温的保鲜袋来装,可以直接放进微波炉里加热。

米饭我很少完全使用白米,一般会加些杂粮进去,比如小米、玉米碴、黑米、红豆、绿豆,地瓜、南瓜也不错。此外,排骨焖饭、腊肉焖饭也是不错的菜饭合一的料理。每次蒸米饭时还能多蒸一些,一次吃不完,剩下的放进冰箱可以做炒饭,一举两得。

菜肴方面:胖子是个肉食动物,所以我尽量会保证每天的菜里有肉,一般以鸡肉和猪肉为主,胖子不怎么会吃鱼,容易卡刺,所以鱼一般是选择刺少的小鱼来做汤。其他经常用到的菜有胡萝卜、黄瓜、番茄、生菜、茄子等等。我还会在冰箱里常备一盒卤菜,如卤蛋、卤鸡翅、卤豆干之类,这些卤菜越放越好吃,而且卤好以后可以带去吃,加不加热都可以,也节约了第二天的准备时间。

※便当的准备工作:

很多人问我每天既要准备早餐,又要准备便当,那需要起多早开始准备呢,其实以我的经验来看,只要安排得当,两餐可以很快就做好的。也许是之前备战考研时养成的习惯,我对时间的合理安排看得很重要,倾向于同时做几件事,比如一边熬粥一边准备配菜。其实很多东西只要在前一天晚上睡前准备好,第二天料理起来就会很便捷了,所以我在睡前一般都会想好第二天的早午餐内容。如果要炒肉,就先把肉切丝腌好;如果要打豆浆,就先把豆子泡好;如果要蒸米饭,就先把米放进电饭煲内胆里(先不加水,泡一晚的话米会不好吃),把电饭煲放到电源旁边,当然如果电饭煲有预约功能的话直接预约好也可以。

也有人是提前把便当在前一晚做好放冰箱的,我还是比较倾向于让胖子吃到热乎的,所以一般都是第二天早上现做。还有的小伙伴儿是做了以后早饭午饭吃两顿,但是我想要用便当给胖子一个惊喜,所以尽量做到早餐和午餐是不一样的,增加点神秘感。

强烈建议做一些卤菜放在冰箱里,卤菜卤得越久越入味,还能缩短第二天的准备时间。再说了,这是自己制的卤菜,没那么多添加剂,虽然因此存放的时间没那么久,但也因此少了很多添加剂。

此外,咖喱也是一个很好的选择,和卤菜一样,咖喱也是过夜才好吃的东西,而且也能一次多做一些。

从上海回来,记下了这道菜,也希望胖子看到这个会想起我们刚刚结束的上海之旅

※带便当的意义:

我也曾去胖子的公司食堂吃过饭,到了饭点,旁边几座写字楼的上班族都涌到不大的食堂里,排队买饭的队伍更是九曲十八弯,食堂里的饭菜虽说也有几十种,但吃个几天也就吃过来个遍了,慢慢的就没啥期待了。我还在那儿吃过一碗面,浇头少不说,打饭师傅在上面浇的一大勺味精和鸡精看得我心惊胆战,再也没了吃的胆量。

而于我而言,带便当的最大意义在于,它能给我和胖子多一点交流的机会,它也是我能给胖子的一个小小惊喜,便当盒正像一个神秘盒,不到午餐时间,谁都不知道里面是什么。据说每天午餐时间打开饭盒胖子总能得到一票人的羡慕,每次听胖子朝我得瑟那种被羡慕的感觉,我也觉得很开心。

在便当之外,我有时也会做一些杯子蛋糕、玛芬、桃酥饼干之类的,让胖子带去办公室和同事分享,因为听他说他们曾经因为加班错过了吃饭时间,一群人聚在一起啃我给他带的地瓜干。北上广深,不管在哪个城市,办公室里的每个格子间都圈着一个人的人生,而美食正是打通这些圈圈的最佳工具,不是吗?

图&文 丫米的小确幸