在广州,煲汤是一件很寻常的事情,闲来无事就煲汤,兴致一来就煲汤。药材食材也是随处可见,菜市场总有几位娴熟的大妈,帮你搭配好各种煲汤的作料:淮山片、茯苓、玉竹、红枣、枸杞等等。

但是对于喝着功夫茶长大的潮汕人,喝茶是寻常事,煲汤却是在过节的时候才荣登台面。潮汕人离不开水,茶水,汤水,粥水…

有客人来时,喝茶;家里人在家看着电视,喝茶;吃完饭后,也喝茶。

每天吃饭时,荤素搭配还是全素宴、大鱼大肉,一定少不了滚汤。清淡的汤水,还飘着几片绿葱葱的菜叶,还有少许鲜又肉实的肉丸。吃饭时喝着汤,这是我想到的最完美的搭配了。

之前在某一篇文章里也提到,潮汕人爱喝粥,潮汕砂锅粥的出名也证实了潮汕人在“粥”道上已经到了炉火纯青的地步。一到夏天,我们家都是两餐粥,早上喝白粥,晚上喝番薯粥…当然,粥不顶饿,所以开着宵夜时段的大排档在夏季时,也都是人满为患。

小姨昨天还打电话问我,明天九月初九了,有过节吗?“进补”呢?像这种传统的潮汕节日,小姨就跟个定时闹钟一样,都会打电话问问我,然后又调戏我一番:今晚家里准备了什么什么好吃的,你那有吗?她永远都无法想象到,电话另外一头的我,表情该是多醉…

九月初九用不用“拜老爷”我倒是忘得一干二净,用不用吃“香饭”我也一点印象都没有。但是,那一锅飘香的炖汤,我到现在还记得那个让我垂涎三尺的高压锅…吃完晚饭就一直在我妈妈旁边神神叨叨,什么时候开始炖汤啊。炖汤的时候,又一直缠着她,熟了没,什么时候可以吃啊。

下午3、4点时候,就有小商贩在“巷头巷尾”(大街小巷)里吆喝着卖鸡卖鸟。一只只活生生的小动物在笼子里上跳下窜,似乎还没想到自己下一刻的命运是什么。

邻居们都放下了手头上的工作,在家门口和小商贩讨价还价,一脸嫌弃的说这只太小那只不新鲜,不过只要把商贩给出的价格压低了,每个人都争先恐后的买了几只,等着商贩屠宰完毕…那个时候觉得大人的世界真的很难懂,一方面又死命的嫌弃,可是过一会儿又买得那么开心…

“小姨,炖汤需要放什么食材?”我心血来潮,也想在初九的晚上炖一锅汤,过过节。

“红参…”

“不要,不喜欢红参的味道。”我又打断小姨的话了。

“那就田七跟洋参片。每样买个20来块钱就可以了。”小姨还外带了挑选的方法,而且田七一定要在药店里切成片…

“不用其他的了吗?比如红枣啊枸杞那些?”已经被广式煲汤深深毒害的我,总觉得少了这些的炖汤好像不正宗了。

“傻孩子,连油啊盐啊这些都不用放了。这样炖的汤才够鲜又入味。”小姨在电话里头吱吱的笑了起来。

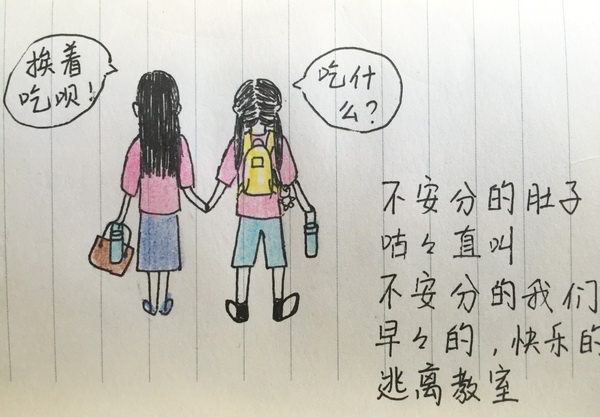

读书的时候家教比较严格,放学后只能看一两集的犬夜叉(好像暴露了我的年龄),吃完饭就只能呆在家里做功课,而9点必须睡觉也是个不成文的规定。但初九的这一天,却可以在外面蹦跶,还可以约上几个小伙伴,一起踩着单车去隔壁村玩耍。最主要是,玩耍回来后还有!炖!汤!喝!

一推开家门,整个屋子都弥漫着炖汤的香味,恨不得立马端起锅,咕噜咕噜的往喉咙里猛灌下去。

鸡肉还是很紧实,都不觉得进嘴会有“渣”的感觉,还带了点药材特有的清香,好吃到停不下来。老爸从来都不喜欢这一类的炖汤,在妈妈的威逼利诱下,勉为其难的抿了两口鸡汤。但在我看来却是天大的好事,因为这样子我就可以吃多一点啦,哈哈哈哈,好开心。

因为一锅炖汤爱上一个节日,只是喵了个咪,再也吃不到最爱的人炖的鸡汤。

文 Miss猫在广州

图/alpha 循CC协议使用