气温骤降十五度的广州,一下子就缩回到初冬。

撑伞从图书馆走回宿舍,裹着雨的风把人推搡着推搡着,就推到了糖水摊前。

“老板,来一杯香芋糖水。”卖糖水的大叔总是笑着给你满满一大勺香芋,再递给你一个小勺,用浓厚的化州口音细细嘱咐你喝完了水可以用勺吃香芋。

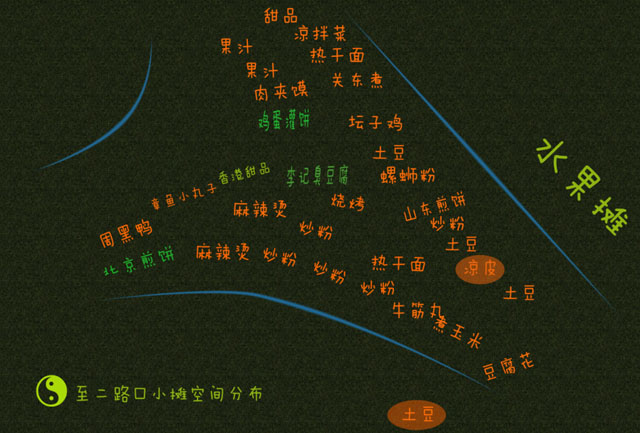

寒冷总是让人对食物有着更热切的需求以及拥有更清醒的头脑,以便为卡路里创造更多的辩词。十字路口的小摊已经集结完毕,天南地北的香气开始以一种奇妙的方式在这集汇聚。雨天里,热气蒸腾的乳白色得更加妖娆,招摇的勾引着凄风冷雨中的赶路人。

“靓女,吃什么?”煎饼阿姨敏锐的捕捉到了我朝她红色招牌情不自禁的一瞥。

杂粮煎饼曾经是我在冬天一度沉迷的食物,面糊一勺,迅速在整个平底铁锅上摊开,鸡蛋打碎,蛋液浸满饼皮,连带蛋液迅速翻面,刷酱,撒葱,放上一块金黄色的脆饼和青菜,最后再把煎饼翻折过来将脆饼和青菜包住就大功告成了,一切工序不过两分钟。

一口下去,煎蛋包裹柔软面皮遇上饱蘸酱汁的青菜,不期而遇的油炸脆饼更人倍感惊喜。尽管它在小摊食物里也算不上精致,但不管怎样,在冷天里最幸福的事就莫过于捧着一个热乎乎的面团,再低头大咬一口。

卖煎饼的小摊有两家,阿姨的叫北京煎饼,大叔的叫山东煎饼。除了阿姨的饼要温润柔软些许并且比大叔便宜五毛之外,我一直不明白这两家有什么区别,直到某天在肉夹馍大叔的口中得知,原来煎饼阿姨和煎饼大叔竟是夫妻俩,顿时对他们的营销策略的敬佩油然而生。

西安肉夹馍大叔不是陕西人,而是东北人。他的娘子是小摊大婶里生得最美丽的,即使深夜出档也看得出来是认真打扮了的。卖馍的时候,他的美丽娘子从生炭的炉子里把烤好的馍小心夹出,用刀破开,大叔则从一大锅卤水里捞出一块闪着光的五花肉,颤巍巍的肥肉还没镇定下来就已经被他剁成了肉酱,青椒或者香菜要混着肉切碎,稳妥的放进被片开的馍里。烤好的馍一定是外酥里绵,烧好的五花肉一定是软糯适宜肥瘦相间,一口下去满嘴是油也万死不辞。

肉夹馍其实也是有两三家的,最大的区别就在于五花肉是烧得恰到好处,有的颜色太浅,有的味道太咸。回想起来,当初对于肉夹馍的热衷一定是源于对红烧肉的执念。

除了肉夹馍曾经常常光顾的是麻辣烫。

不知什么是时候开始麻辣烫在路口泛滥起来。初到广州时,想家就是去找家的味道,食堂里的辣椒实在太过温柔,路口的重庆麻辣烫即使并没有什么重庆的特点,但也勉强能够慰藉一下思乡之情。包心贡丸,牛肉丸,鱼丸等等林林总总的丸子,加上一串鹌鹑蛋,一捆生菜,一小块面饼,扔进浓汤滚滚的大锅里一煮一捞,一勺辣汤,加点泡菜和葱花就可以了,似乎的确没有什么技术含量。

可是这里总是人最多的地方,大概是因为在一大堆食材里挑拣有一种指点江山的豪迈,又在一个碗里从肉丸吃到青菜,从豆腐吃到香菇时拥有了全世界。当然,还有麻辣烫大叔弟弟的土家酱香饼,潮汕小夫妻的炒粉,柳州螺狮粉以及武汉周黑鸭,李记臭豆腐,鸡蛋灌饼,坛子鸡,章鱼小丸子等等都曾在我无数个深夜里款款闪耀。

是的啊,曾。

今天的雨夜里,我已经学会了坚定的拒绝诱惑,在四溢的香气中大步穿过了这个美好的罪恶之地。自从全宿舍的姑娘开始严格计算卡路里的摄入和消耗时,一杯香芋糖水已是给自己的最大宽限。路口的小摊已经成为了敢望不敢及的地方。

突然发现那个肆无忌惮吃夜宵的日子已经过去了两年多,潮汕炒粉的小夫妻的怀里不知什么时候多了一个小娃娃,杂粮煎饼不知什么时候又涨了五毛钱,李记臭豆腐小哥被城管没收了三轮车之后好像没有再出现了。

原来,那些对于食物的描述已是来自于两年前囤积在胃里和舌尖的回忆。时间像一捆透明胶带一圈一圈的将人和更多的考量缠绕,随心所欲似乎成为幼稚的同义词。我很难界定这是成长的必需还是曾经所厌弃的”大人的堕落“。

只是在这个冷雨夜,在我三过小摊而不食的日子里,突然想记下来那些我曾经热爱的小摊夜宵以及那些酣畅淋漓的随心所欲。

趁我还记得它们的滋味。

图&文/池子