朋友说,火锅的社交属性,永远强过手机里五颜六色的社交软件。

可它和社交软件都有一个令人沮丧的缺点:在那里遇见过一些人,你们聊得很开心,可是再也没见过。

深夜里吃火锅的原因,强烈的孤独感胜过抓心挠肺的饥饿感。是啊,饥饿明明是用一包泡面就能解决的问题,你为什么还要穿衣打扮不辞辛苦的赴这一场过程曲折的聚会。

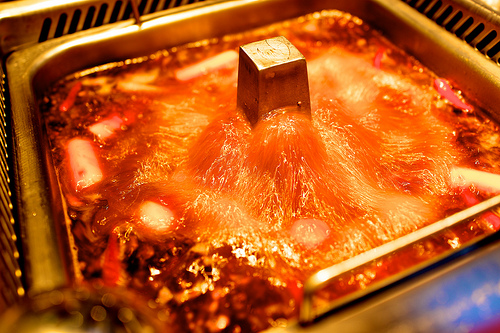

于是呼朋引伴,围坐一圈,吃一次热腾腾的火锅。胃里暖暖的,凉下来的心也就不那么难过了。有初来中国的老外朋友,谈起聚会他们很难理解,为什么中国人总是喜欢这种不分你我的用餐形式。

他们可能也不会懂,几个陌生人,在火锅当中逐渐热络起来的感情,比如多人在夹一块肉片时互相礼让的谦让情怀。在吃货的世界里,最后占有肉片的,一定是在某方面“德高望重”的强者。

夏天也有勇气奔赴火锅局的,那定是期待某种餐桌前的交流。朋友们介绍着各自叫来的新伙伴,趁着眼前的底料还未沸腾,几杯冰镇啤酒下肚,算是这次饭局的正式开场。

每个人蘸料碟千姿百态的搭配,把各自的真实口味展现的一览无余。传统的葱花麻酱,热辣的纯净红油,亦有选择恐惧症患者把每一款佐料都添加进去。大家端坐在饭桌前,有一搭没一搭的聊着天,放眼寻找着和自己口味相似的人,沉默的触角连接着眼神,不动声色间,有些人已经成了朋友。

放入一次食物,等待煮熟的间隙,总有耐不住无聊的人,主动抛出话题。一个又一个看似跳跃又毫无逻辑蹦出的对话,给嘴巴空闲的时间润了色。

时而大家都忙着聊天忘记了正在沸腾的锅,那一定是个足够让人动情又愿意分享的爆发点。对某一事件的不同观点的表达,在各自的发言期间,已经默认的选择了自己所属的队伍。

然后我们愉快的说着悄悄话,一拍即合的碰着杯。能够记得那种熟悉温和的笑容,还有嘈杂环境里侧身交流的亲密动作。可是谁都没有记得饭局开头自我介绍时对方说过的名字,又觉得询问不够礼貌,于是无论男女称呼都变成了“兄弟”。

当酒足饭饱,大家放下筷子,锅中的底汤逐渐变成蒸汽挥发,手机中的时间已提示到了凌晨时分,热闹的气氛让人忘了正确健康的作息。

意犹未尽,但到这里必须局终人散。

带着心动和饱足离开。事后回味那场饭局中的种种的细节,才发现忘记了留下那个人的联系方式。

于是我们愿意参与到下一次的聚会,带着不可言说的侥幸的期待,可是那个人再也没有遇见过。

不记得他是哪个朋友带来的伙伴,不记得他关于自己身份的任何介绍,只得作罢。

也许关于深夜聚会的美好记忆,一大部分在于对那些人的怀念。正如看一场结局并不圆满的电影,总期待着没有定期的续集。

文 残小雪

图 focus on aperture 循CC协议使用