煮面其实是一件挺有意思的事情,和自己较真,非要等绵长与温存纠缠出那一种恰到其分,哧溜下去一碗,那种喜悦是沉淀在胃里的安稳及和平。

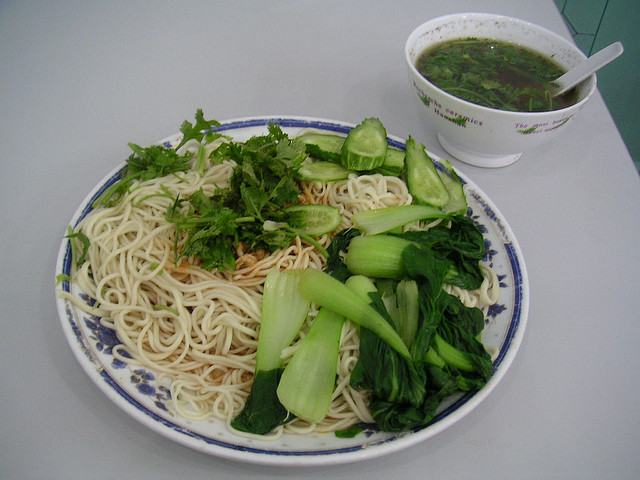

你啊你,总把香菜挑开,烫一块钱青菜,面条吃不了多少,又把我碗里几棵可怜巴巴的青菜挑走了,我也爱吃,还是让给你吧,看见你得意洋洋的笑容,就装作不情愿,让你更开心一分。

你啊你,就算不在我对面,我吞下面条的时候,急急忙忙马马虎虎龇牙咧嘴,还是想你,会猝不及防地伸过筷子来,和我斗嘴抢你喜欢吃的东西。

其实食物的记忆,是关于味蕾,舌尖,胃袋,一颗心和一颗心,最能让人眼睛一瞬间模糊了的记忆。

你说你爱吃面,在家里会加笋干会加番茄和鸡蛋,比食堂和街口的简单的青菜拉面奢华多了,我笃定你可能到最后会忘记放面,你就特别小心地问我,要不要吃以后煮给你咯,我会点头,要啦要啦。

你经常拉着我跑几条街去找好吃的,我默默跟在你身后,然后把我们的城市转了一个遍,多亏你,我终于明白了街道的指向,一个人也不会跑丢。其实对我来说,没有那么挑剔,我只是愿意跟着你,你走到哪里,我们就丈量这城市几寸。

而我总是粗心大意。你不爱吃的,只要是我买的,还是会乖乖吃完喝完,皱着眉头揉胃,或者齁到发晕,我都看不到。下一次自己去吃的时候,才明白你这个家伙又一次骗了我。骂完几次,你又小心翼翼地撇撇嘴,说下次不敢了。你总是一遍一遍催我不要忙得忘了吃饭时间,又默默给我带饭放在桌上。

我啰嗦那么多关于我们的回忆,都是关于吃,大概它是我们首肯的,能给人带来最幸福感的东西,你瞧,我想起你,还是开心。

记得太深,爸爸总爱吃面条,妈妈却不爱吃,但从小到大饭桌上,最多的还是面条,妈妈做的面条也是最好的,吃着吃着,觉得这个家怎么也不会散。我想大概是妈妈懂得,如何把它做出一种牵肠挂肚的羁绊感,它让你眼睛一热,而自己懂得的,让人留在身边的感情,大概还是浅薄,所以留不住人。

我理解的情谊,是大雨连绵的清夜,在这里煮着青梅酒,暖着小菜等你,大家吃罢酒,说说笑笑,又披上斗篷冲进雨中去。

却无法理解,恐怕没有一人舍得,只是为了许多,终于要到不可牵挂的一步,所以忘了叫你一声说,留下来,在我身边,好不好?

直到一个人吃面的时候,究竟太烫,面汤太浓,面条太硬,虽然当时吃起来,好像是全世界最暖的味道,想想什么事情都没有想象完美,想想自己不知足,又想想你妥协了几次,累不累,问不出口,吃完了,青菜还留着,放了筷子。

我和谁都一样笑,最后弄丢了那个让我真心笑逐颜开的人。我终于理解有一句歌词说“天下之大,不要给我,只怕一切安妥才共你不和。”我宁愿还是和你面对面吃着一碗青菜面,不要被这个世界分开的日子,你找到我,我找到你,没有猜忌与怀疑,也没有黯淡和争吵,和你一起笑笑闹闹的日子,过着过着,怎么就那么短了。

而我们亲爱的青菜拉面,我深切地怀念它的味道,却在它上桌的时候只是笑笑。

最简单的面,就算不说话也能互相理解的最简单的人,如果早点找到你,如果晚点遇到你,都不好,现在,它正是绵长和温存正好的时候,我喜欢有你的柴米油盐的日子,我也懂得我们必须成为陌生人过路人,我也懂得,日子新新旧旧,你可能再也不回来。

我要走得更稳,在你身后,你要是想回头,我会给你一个大大的微笑,就算,恩,没有那一天,也还是觉得,挺好的,你还在努力地往前走,我也舍不得丢开手,你这个家伙,也就不知不觉带我走到很远的地方了,我们都没有走丢。

到处看看风景也挺好的,只是对我而言。

天下之大,千个亿个,只需给我一个,不想拣过。

文 你的青菜拉面小姐

图 Dharbigt Mærsk 循CC协议使用