午后,与友人在台北忠孝路点了两份套餐,蛤蜊意面和起司蘑菇意面。意面内心柔软,非常适合加在奶油类酱汁中。汤汁稠粘、芬香,吃起来柔和软糯,丰腴滑顺。

想起了一个流传甚久的故事,说意大利面是由马可·波罗从中国传入。几乎每个到意大利的中国人都喜欢拿这个“段子”来跟意大利人套近乎,这是意大利人最反感和最不喜欢听的。

意大利美食是全世界最古老的美食之一,其历史甚至可追溯至公元前4世纪。意大利民族也是一个美食家的民族,他们在饮食方面有着悠久历史,如同他们的艺术、时装和汽车,总是精心制作。

意大利美食典雅高贵,且浓重朴实,讲究原汁原味。当然菜品也是成千上万,比如在世界范围内流行的意大利面。

* * *

意大利面和酱料,才是完美搭档

意大利是意面的故乡,相传由马可·波罗从中国经由西西里岛传至整个欧洲。地道的意大利面都很有咬劲,也就是煮得半生不熟,咬起来感觉有点硬的状态。

各种形状的面条配上不同口味的酱料似乎可以满足所有人的口味。一般情况下,意大利面酱分为红酱(Tomato Sauce)、青酱(Pesto Sauce),白酱(Cream Sauce)和黑酱(Squid-Ink Sauce)。

* * *

意大利面不但滋味撩人,还凹得一身好造型

意大利人的天马行空和他们天生的设计才能,在意面的形状上体现的淋漓尽致。除了普通的直身粉外还有螺丝型的、弯管型的、蝴蝶型的、贝壳型的林林总总数百种。

* * *

意大利面VS中国北方面食

吃面条的国家中,唯一能和博大精深的中国面食文化相媲美的国家就数意大利了。

面食是意大利美食文化中一道不可错过的风景。虽然四处宣传意面之美、赛前必吃意面的 Forza Azzurri ,还是输给了哥斯达黎加,但这丝毫不妨碍意面作为意大利人在审美上又一次统治世界的例证。

光是学会读意大利面那些多音节的名字,就已经够美丽的了。

应该这么说,意大利面和中国北方的面食是两种截然不同的特色。

中国人有把好手艺。我见过一个师傅做拉面,半分钟就把面团晃成了细细密密的面条,只见那面团上下翻飞,眼看快要垂到地面,却被师傅一把拽了回来。

动作太快,以至于旁人根本抓拍不到好的镜头,回过神时师傅已经呼哧呼哧喘着把面条甩在案板上了。

还有刀削面、扯面、猫耳朵甚至手擀面,靠的全是手感、力量和指尖微妙变化的技巧,相比之下,北方人对浇头或配料就不怎么讲究了。

再看看意大利面的品相,的确会觉得人家似乎更加热爱生活。

无论是宽面或者细面,对于好吃者的门槛都不高,他们还喜欢拿一些做烘焙时才常用的花边模具,刻出一张邮票形状的小面片,中间捏成一朵蝴蝶结,挺精巧,同时也能挂上更多的汤汁。

通常的意大利面条只用面粉和鸡蛋来和,但在配料上花的工夫特别地多。里面最常会配奶酪,有时候是马苏里拉搅拌进去,有时候撒一些帕尔玛奶酪末,被热面条的温度融化,也变得微微黏牙起来。

意大利还有品种繁多的西红柿,拿橄榄油炒软,再加白葡萄酒炖入蛤蜊,最后撒些欧芹碎或者一把鼠尾草,变成意大利南部地中海地区喜欢的海鲜面,这时又不该加奶酪,会夺了海鲜的鲜味。

橄榄油、葡萄酒、奶酪、火腿、各种香料,每一样拿出来都挺让人着迷的,这些都是意大利面里最常用的配料。

非常喜欢在米兰吃过的一种加了藏红花的宽面条,里面要用到牛肉、胡萝卜、欧芹和洋葱炖的高汤以及白葡萄酒,还有番茄奶酪也不可少,面条煮好之后拌在火上的配料里,让面条饱饱地吸收汤汁,吃起来颇有种丰腴之感。

* * *

造型不仅仅只是用来“养眼”的

我觉得把意面称作“最符合人性”的食物,一点都不过分。维基百科上引述的来源说,世界上在册的意面有 310 种形状之多,由于各国名字不同,意面的名字更有多达 1300 种。

但你有没有也想过,为什么它们要有那么多形状?是为了迎合善变得可怕的人类?还是厂家玩的 marketing 游戏?

都是,也不全都是。解答这个问题最适合的人,非 “Geometry of Pasta” 一书的两位主创莫属,亦即为该书撰写了大量菜谱的大厨 Jacob Kennedy ,以及绘制了所有意面图谱的设计师 Caz Hildebrand 。

他们经过研究发现,意面之所以有这么多种形状,既有历史原因,也有实用意义。我来搬运一些他们介绍过的例子。

例如 Strozzapreti(手卷意面,通常是新鲜制作而不是干的,所以在国内不太常见)Strozzapreti 的字面意思是“弑牧师者”,传说因为这面过于美味、而其形状又非常便于快速吞食(由长面扭成),很多牧师因为吃它们而送命,而且很可能是被噎死的…所谓即现感啊。

当然,意面并不都是为了模仿某种形状或噎死牧师才长这样的。某些形状的意面会特别适合搭配某些酱汁。所以才会有厨师跑去研究「意粉几何学」。

从质地来看,意面常用酱汁分几大类:带肉块的浓稠酱汁,偏油的酱汁,汤类酱汁等等。而意面的表面有粗躁的也有偏平整的,有长的有短的,有大的有小的,对应何种酱汁,取决于你想不想让酱汁挂面、想创造何种口感等。

例如港式茶餐厅常用鸡肉清汤搭配通心粉(主要是用 Gomiti ,弯弯的、腰子状的那种),如果搭配 Lasagne 就比较奇怪,想想吃的时候不甩自己一脸汤才怪…

Penne(直管通心粉)可能是最常见、最容易被买到的干通心粉了。它有带条纹和不带条纹两种,但都以某个倾斜角度开口,区别是带条纹的更容易 hold 住酱汁。为什么是斜开口呢?因为斜着的口可以让酱汁更容易滑入意面内部,尤其当你用匙羮舀意面的时候。

* * *

意大利面与番茄酱的搭配起源

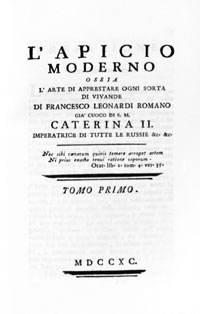

意大利面与番茄酱的搭配第一次出现在1790年出版的一本烹调书里:这本书由罗马厨师Francesco Leonardi所著,名字是《现代Apicius(L’Apicio Moderno)》。

在番茄酱与意大利面的搭配被人们广为接受前,人们应当是用手直接拿起意大利面来吃的(如图);但有了液体的汤汁,就需要用叉子来吃了。不过,那时只有富人才买得起餐具。

番茄起源于墨西哥,并且随着西班牙殖民美洲的步伐被带往世界各地。这就好像英国人将波尔多葡萄酒和干邑的美名带往他们的殖民地如新加坡、以及曾经的香港一样。

意大利语中,番茄的说法是“pomodoro”,可以翻译为“金苹果”。这是因为,第一次被带到意大利的番茄是黄色的,而不是红色。

不可思议的是,如今销往意大利的番茄酱最大的源头其实是中国新疆。

意大利转而将普拉达(Prada)、古奇(Gucci)、托德斯(Tod’s)、布里奥尼(Brioni)、杰尼亚(Zegna)、玛莎拉蒂(Maserati)、兰博基尼(Lamborghini)和法拉利(Ferrari)输入中国,作为“回礼”。

文 / 古昊鑫

图 / RitaE, ayeletphotography, Couleur, Divily,循CC协议使用