对于饮酒之人来说,喝啤酒的原因有千百种。不管是否有意识,原因归结起来却不过四种,不敢喝白的,白的很难喝,喝了太多白的,第四种无非就是老子就是喜欢喝咋地之类。

饮啤酒不必像喝白酒一样寸土必争,勾心斗角,生怕在杯盏推换之间败下阵来,醉成一尾泥鳅。饮啤酒大可海饮牛饮,扯下脸皮装个好汉。但却不代表你能滥竽充数,善饮者喜欢琢磨喝酒的门道。当没有门道的时候,他们自己给自己制造点门道。

两三狐朋,馋虫大躁,杯盘更替之间,两三瓶老青岛自然妙哉;饭案之上,难免挥汗如雨,尤算啫煲边炉火锅之属,杀到兴起之间,一杯老青岛落口清爽,祛滞解浊,冲去大鱼大鸡大鸟之类一切太咸太辣太酸太猛之味觉,霎那之间,仿佛置身雪国,万境皆空。从重口味到小清新的转换,就是这么激爽。

深夜看球,不论孤独不孤独,啤酒都难以割舍。若是欧战,不妨施舍欧冠官方啤酒喜力几个薄面。喜力在欧洲啤酒中属清新自然一派,以蛇麻子发酵,顺和甘醇,不含枯涩刺激之味,纯修内在,是为气宗。而德国黑啤流淌着巴伐利亚的血性与意志,黑啤功在口感,厚重有力,是为剑宗。气宗剑宗,要看你站在什么角度。中立球迷大可喝清和淡纯,看捉对厮杀,谈笑间江山推替。而若为比赛某一方球迷,不妨大沽黑啤,血性方刚,看得血脉喷张,赤膊呼啸。

看英超,百威是最佳选择,清香难敌,与英伦绿茵场边九十分钟不息的婉转队歌最搭配。看西甲,冰爽嘉士伯那淡淡的苦味就像西班牙球队控制狂般的控球欲望。

诸事顺遂,平安喜乐,纯生就是最好的选择,珠江纯生,鲜沁心脾,如沐春风。一日劳作,筋疲力尽,断然不能选燕京,燕啤苦甚,无异伤口撒盐,不喝出泪来才奇怪。一人于夜半阳台,无眠而酌,夜风温柔,台啤泡沫绵密,如一千种往事在舌口之间。若食宵夜,台啤系列的果酒佐食最妙,食物以充饥,果酒以收尾点缀,营养均衡,微醺便可,乐哉乐哉。无悲无喜,波澜不惊,哈啤为上,干净利落,入口即无。而肠饥辘辘之时则不可饮哈啤,本已唇舌皆淡,再喝酸淡之酒,嘴里定会淡出个鸟来。

盛夏之时,汗滴如雨,雪花啤酒冰清少沫,不带尾味,解渴王道。菠萝啤一定要选广氏冰镇,蓝带的菠萝啤那叫扯淡。盛夏与菠萝啤,就像胶卷与爱人一般的曼妙搭配。

冬寒本不宜饮啤酒,但若酒虫大动,蠢蠢欲动,朝日啤酒是最正确的选择。入口苦如人生,再饮回甘,到最后一口淡淡麦芽甘香。冬日唇躁,最宜用味觉变化多端的怪物妖物,让舌尖在冬眠的麻木中静静醒来。

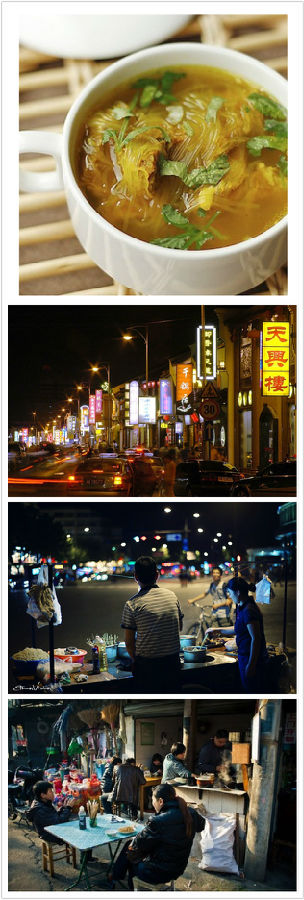

下酒菜虽是题外话,但说古往神兵怎么能略过关刀,酒鬼论酒怎能不挑剔下酒菜。淮盐花生是一切酒类的大众情侣。带花椒粉的红衣花生再性感不过。喝白的,醍醐灌顶,酒味冲天,于是白酒的下酒菜往往清淡,清醋薄藕,拔丝山药。喝啤酒则反其道,啤酒淡雅,总须来几味极猛料佐饮,一解肚中馋肠九转。辣炒田螺,因螺性大寒,鲜姜料酒薄荷尽管下,多些酒鬼思维,余事莫管,只管爆炒一通,包管对味。辣炒花蛤,但求一鲜,酒鬼炒菜,少却平日精致,大收大放,大智若愚,耗油黄酒,青辣红辣,尽管像山水泼墨,一并泼洒。啤酒雅淡,佐菜入味,此谓味蕾销魂。

独坐悲双鬓,空堂欲二更。肚中兵戈响,灯下空呢喃。想了又想,此时此刻,又合适喝什么啤酒?全当以上是一个假醉鬼的酒嗝,人生啊,喝什么又有什么所谓。

图&文 曾浩林